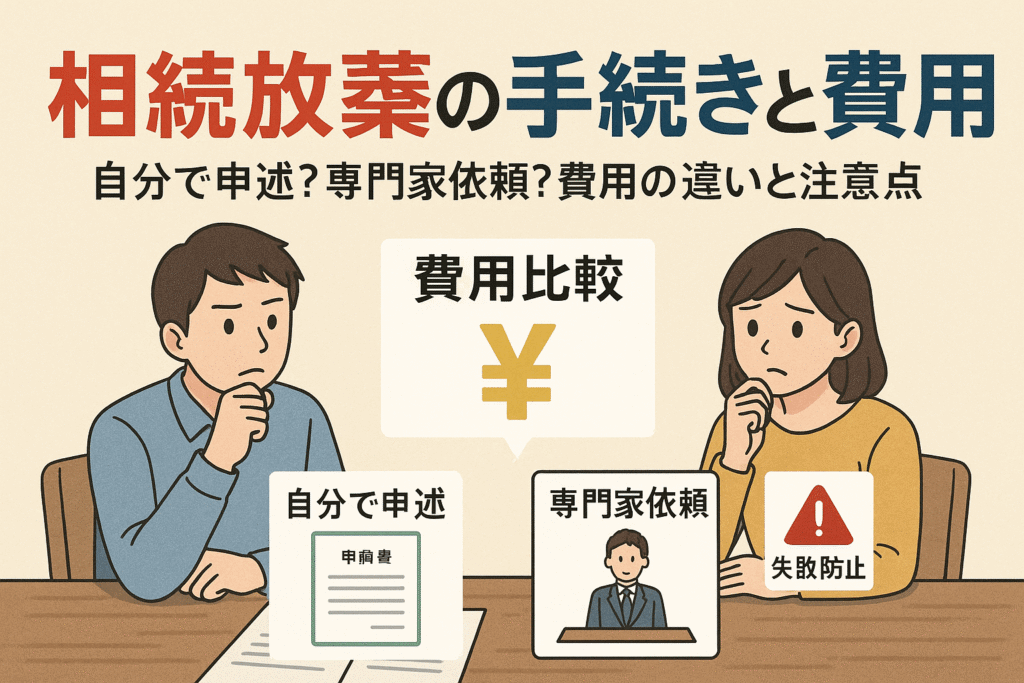

「相続放棄の手続きって、どれくらい費用がかかるのだろう?」「自分でやれば安く済むのか、専門家に頼むべきか迷う…」――こんな悩みを抱えていませんか。相続放棄の申述手続きには、収入印紙代【800円】、戸籍謄本取得の実費は1通【450円】、郵便切手や住民票の発行費用も必要です。必要な書類は親族や相続人の関係性によって異なり、特に兄弟姉妹が多い場合は戸籍取得費が数千円単位で増えるケースもあります。

また、専門家に依頼する場合の費用相場は司法書士なら【3万~5万円程度】、弁護士では内容や地域によって【5万~10万円以上】になるのが一般的です。費用の負担を少しでも減らしたい場合、手続きを自分で進めるか、無料相談や費用分割の制度を活用する方法もあります。

「どんな手続きを選べば自分にとって最適なのか」「法改正によるルール変更点」まで、最新の実務動向や失敗例も徹底的にわかりやすく解説します。放置してしまうと余計な出費やトラブルにつながる恐れもあるからこそ、今知っておくべき相続放棄の「お金・手続き」のすべてをまとめてご案内します。

まずは基本から、賢く手続きを進めるための“本当に役立つコツ”を手に入れてください。

相続放棄の基本知識と改正法による最新動向

相続放棄とは何か?法的意味と必要性の解説

相続放棄は、相続人が被相続人の死亡によって発生する遺産の相続権を放棄する法的手続きです。相続人は、遺産相続が発生したことを知った日から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この3か月は「熟慮期間」と呼ばれ、期間内に放棄しなかった場合、自動的に相続を承認したこととなります。

主に、故人に借金や負債が多い場合や、遺産分割トラブルを避けたい時に選択されます。例えば、被相続人に多額の借金がある場合、相続人が放棄することで借金を引き継ぐリスクを回避できます。

手続きには、申述書や戸籍謄本、被相続人の除籍謄本など複数の必要書類が求められます。誤った対応をすると放棄が認められなかったり、後々トラブルとなる場合があるため、慎重な判断が重要です。

2023年改正の民法第940条が相続放棄に及ぼす影響

2023年の民法改正で第940条が変更され、相続放棄後の管理義務の範囲がより明確に定められました。改正以前は放棄後も相続財産の管理責任について曖昧な点があり、余計な負担を負うリスクが少なくありませんでした。

改正後は、相続放棄者が「現にその財産を占有している場合」にのみ管理義務が課せられることが法律上明示されました。したがって、例えば相続人の一人が自宅に住み続けている場合は引き継ぎまで管理義務が生じますが、占有していない場合は管理責任がなくなります。

管理義務の内容としては、財産の現状維持や大きな価値の減少を防ぐことに限定され、放棄者が不必要な負担を避けられる仕組みになっています。

改正法以前と以後で変わったポイントと注意すべき法的責任

改正前は、相続放棄をしても他の相続人や第三者が財産を受け取るまで、管理義務が漠然と存続するリスクがありました。具体的な管理範囲も曖昧で、不動産や預金など各財産ごとに実質的な管理を巡るトラブルが生じやすかったのです。

改正法以後は、相続放棄者が「現に財産を占有」しているかどうかで管理義務の有無が判定されるため、責任の範囲が明確になりました。財産の占有がない限り、放棄者の法的責任は原則として問われません。管理義務が発生するのは、実際に相続財産を使っている、住んでいる場合などです。

放棄によって借金を免れることはできますが、占有状態にある場合はその財産の管理に十分注意する必要があります。手続きを行う場合は、最新の法改正内容を把握したうえで、必要書類の提出漏れや期日超過に気をつけましょう。

下記の表は、改正前後の管理義務の違いをまとめたものです。

| 項目 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 管理義務発生範囲 | 相続放棄したすべての相続人 | 現に財産を占有している放棄者のみ |

| 責任内容 | 不明確 | 財産の現状維持、価値の減少防止 |

| 放棄者への影響 | 不必要なリスクあり | 責任範囲が限定され負担軽減 |

相続放棄を検討する際は、改正民法の内容もしっかり理解し、自身にかかる責任と提出書類、費用相場を把握したうえで慎重に手続きを進めましょう。

相続放棄は手続きと費用に関する申述手続きの詳細と必要書類完全ガイド

家庭裁判所での相続放棄は手続きと費用に関する申述手続きの流れ

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期間を過ぎると、相続財産や借金も引き継いでしまうリスクがあるため、期限管理が極めて重要です。

申述の手続きは以下の流れで進められます。

- 必要書類の準備・取得

- 申述書の作成

- 管轄の家庭裁判所への書類提出

- 裁判所から照会書(確認書)が届く

- 返送後、受理通知の到着

提出窓口は、相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述手数料は一人あたり800円(収入印紙)、郵送の場合は切手代もかかります。親族全員(兄弟や子供全員など)まとめて手続きをする場合、それぞれ個別に申述書提出が必要となります。費用や対応の失敗例もあるため、確実にポイントを押さえて進めましょう。

必要書類一覧と取得方法(戸籍謄本、印鑑証明、住民票など)

相続放棄で必要となる主な書類は以下の通りです。

| 書類名 | 入手場所 | 注意点・発行期限 |

|---|---|---|

| 戸籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 被相続人の出生〜死亡まで必要 |

| 除籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 間が抜けないよう複数取得も |

| 住民票 | 現住所の市区町村 | 相続人分を用意 |

| 印鑑証明書 | 市区町村役場 | 申述人ごとの発行要 |

| 申述書 | 家庭裁判所 | 所定書式・WebでDLも可 |

戸籍や住民票は、市区町村役場やコンビニ交付で取得できます。ただし、発行から3ヶ月以内が推奨される場合が多いため、発行日を確認しておきましょう。必要書類は家庭裁判所ごとに異なることがあるので、事前確認が重要です。「どこでもらえる?」という疑問は、上記テーブルを参考にしてください。書類の不足や記載ミスは手続き遅延につながるため、十分注意しましょう。

申述書の書き方のポイントと記載例

申述書は家庭裁判所の所定書式を使い、正確な情報記載とミス防止が重要です。作成時のポイントは次の通りです。

-

被相続人の氏名・生年月日・死亡日を正確に記載

-

相続人の続柄や住所を記入

-

申述の理由が必要(例:債務超過のため等)

よくあるミスと防止策をまとめます。

-

【ミス】被相続人や相続人の生年月日、続柄の誤記入

-

【ミス】書類の未記入欄や押印漏れ

-

【ミス】申述理由が不十分

防止策のチェックリスト

-

各項目を記入後、第三者や家族に必ずダブルチェックしてもらう

-

本人署名と印鑑の押し忘れに注意

-

不明点は家庭裁判所や専門家へ早めに相談

申述書の記載ミスは手続き受理の遅れや失敗例の原因となるため、慎重な作成が必要です。家庭裁判所の公式サイトからダウンロードできる書式や、相談窓口を積極的に利用しましょう。

相続放棄は手続きと費用に関する手続きにかかる費用の詳細解説と費用体系の違い

自分で申述手続きを行う場合の費用内訳

相続放棄を自分で行う場合、家庭裁判所への申述で必要な費用には主に収入印紙代や郵送代、戸籍謄本等の書類取得費用などが含まれます。家庭裁判所に支払う必要があるのは申述書提出時の収入印紙代800円が基本です。郵送で行う場合は数百円の切手代もかかります。また、相続人全員分や被相続人の戸籍謄本や除籍謄本等、複数の戸籍書類が必要になるため、1通450円程度の発行手数料が累積し、数千円から1万円ほどになることもあります。

| 内訳 | 目安金額 | 補足 |

|---|---|---|

| 収入印紙 | 800円/人 | 裁判所申述用 |

| 郵送(切手代等) | 500円~1,000円 | 送付方法による |

| 戸籍取得費用 | 3,000円~10,000円 | 必要通数次第 |

多くの場合、トータル費用は5,000〜15,000円程度に収まることが多いですが、必要書類や家族構成により変動します。自分で行うことで手続き費用を抑えることが可能な一方、書類収集や記載の正確さを求められます。

司法書士に依頼する場合の費用相場と料金に含まれるサービス内容

司法書士に相続放棄の申述手続きを依頼する場合、費用相場は1名あたり30,000〜50,000円が一般的です。兄弟や子供など複数人分をまとめて手続きする場合は、人数割引などで1名あたり数千円程度安くなることもあります。

| 項目 | 費用相場(1人あたり) | サービス内容例 |

|---|---|---|

| 基本報酬 | 30,000〜50,000円 | 書類作成・提出・書類収集代行など |

| 戸籍・証明取得代行 | 数千円(書類実費含む) | 戸籍謄本等の取得代行・申請サポート |

| 複数人割引 | 2人目以降5,000円~減額 | 家族でまとめて依頼時の割引 |

依頼するメリット

-

複雑な書類作成や家庭裁判所とのやり取りをすべて任せられ、記載ミスによる申述不受理リスクを減らすことが可能です。

-

地域によっては「ウイズユー司法書士」など、手続きに特化した専門事務所が比較的安価で迅速に対応してくれます。

司法書士は家庭裁判所への申述代理・提出のみが対象であり、トラブルや訴訟が絡む事案では弁護士の関与が必要になる場合があります。

弁護士に依頼した場合の費用相場と追加リスク

弁護士に相続放棄手続きを依頼する場合、費用の目安は50,000~100,000円程度が相場です。専門的なアドバイスや相続財産に関する調査、不動産や借金等が絡む複雑なケースに特に有用です。

| 項目 | 費用相場 | 特徴/追加リスク |

|---|---|---|

| 依頼費用 | 50,000~100,000円 | 相談料が別途かかるケースも多い |

| 追加費用 | 状況により加算 | 相続財産調査やトラブル時対応 |

| サポート範囲 | 法律相談~訴訟代理 | 難事案に対応可能 |

複雑な相続財産の調査や債権者との交渉、トラブルが発生した場合の訴訟代理まで対応できる点が大きな強みです。一方で、依頼内容が複雑になるほど費用が増加しやすく、タイミングを逃すと申述期限切れなどで失敗するリスクも存在します。また、「失敗例」として、申述期限内に手続きを終えられずに相続放棄が認められなかった事例も報告されています。

法テラスの利用によって、一定の条件を満たす場合は費用を抑えることも可能です。費用や対応範囲、状況に応じて司法書士と弁護士のどちらが適しているか比較して選択することが、失敗を防ぐポイントです。

司法書士と弁護士の違いから見る相続放棄は手続きと費用に関するサポートの最適選択法

司法書士の対応範囲と選ぶべきケース詳細

相続放棄の手続きに司法書士が対応できる範囲は、主に家庭裁判所への書類作成や申述書の提出サポートまでです。裁判所での代理行為や、相続人同士のトラブル対応はできませんが、戸籍謄本の収集や必要書類のチェック、必要費用の算出には豊富な実績があります。相続財産が明らかで債権者対応や争いがない場合、司法書士はコストパフォーマンスが高くおすすめです。下記に主な対応範囲をまとめます。

| 項目 | 司法書士対応可否 | 備考 |

|---|---|---|

| 書類作成・提出代行 | ○ | 申述書や添付書類の作成と家庭裁判所への提出 |

| 戸籍謄本等の取得 | ○ | 必要書類の取得をサポート |

| 相続人調査 | ○ | 関連戸籍や法定相続人の確認など |

| 裁判所での代理 | × | 弁護士のみが可能 |

| トラブル対応 | × | 争いのあるケースは不可 |

司法書士の手続き費用は2万〜6万円前後が相場ですが、複数人まとめて依頼する場合は割安になることもあります。

弁護士の対応範囲と依頼が望ましいケース

弁護士は相続放棄に関わるすべての手続きをトータルでサポートできます。特に「相続人間でのトラブル」や「債権者からの強い請求がある」「遺産分割協議後の放棄」など、複雑・紛争性のある案件では弁護士への依頼が最適です。代理人として裁判所とのやりとりも全面的に任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できます。以下に対応範囲の違いを示します。

| 項目 | 弁護士の対応 | 特徴 |

|---|---|---|

| 家庭裁判所への代理 | ○ | 裁判所提出もフル対応 |

| 債権者対応や交渉 | ○ | 複雑な債務・請求にも対応 |

| トラブル案件 | ○ | 相続人同士の紛争も解決可能 |

| 書類作成サポート | ○ | 必要書類・手続き一式に対応 |

弁護士費用は5万〜15万円程度が一般的で、難易度や地域、相続財産の規模によって異なります。争いごとの有無や遺産額が大きい場合は、万全の備えとなります。

専門家選定に失敗しないポイントと依頼前の準備

専門家選びで重要なのは、依頼する内容やケースに合わせて適切な資格者を比較検討することです。費用・対応範囲・実績・相談しやすさなども必ず確認しましょう。特に複数の司法書士事務所や弁護士に見積もりを取り、比較することで余計な費用負担を避けられます。不明点や納得できない項目は事前に質問することが大切です。

依頼前に確認するべきポイント

-

あなたの案件に必要な対応範囲(書類作成のみか、代理や交渉までか)

-

料金表や費用内訳の明確さ

-

過去の相談実績とクチコミ評価

-

見積もり額の相場比較

相談時は戸籍謄本や家族関係がわかる資料、借金がある場合は詳細資料を持参することでスムーズに手続きが進みます。費用交渉時には「兄弟一括や家族まとめて」のディスカウントも積極的に確認しましょう。信頼できる専門家を選び、無駄のない手続きで安心して相続放棄を進めましょう。

相続放棄は手続きと費用に関する費用が不足した場合の具体的な対処法と支援策

費用の分割払いや一部支払いの可能性と手順

相続放棄の手続きには家庭裁判所への申述費用や戸籍謄本などの書類取得費用が発生します。一括の負担が難しいときは、事前に家庭裁判所や依頼する専門家と相談し分割払いが可能か確認しましょう。特に弁護士や司法書士へ依頼する場合は、分割払い対応の有無や手数料を必ず事前に質問することが大切です。

費用を用意できない場合の対策には、身近な親族に協力を依頼したり、一部だけ支払い手続きを進める方法も検討しましょう。申述人が複数いる際は、負担を分け合うことで一人あたりの負担を抑えられます。以下の表で主な支払い方法の違いを比較します。

| 支払い方法 | 内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| 分割払い | 費用を分割して期日ごとに支払う | 専門家によって異なる |

| 一部払い | 必要な書類や費用のみ先に支払い進行 | 手続きが遅れる可能性 |

| 代理払い | 他の相続人や親族が一時的に負担 | 後の清算方法を確認 |

家族内で出し合う場合はお礼や口約束でなく、しっかり清算方法や支払者を決めておくと安心です。

法テラスや自治体の無料相談・支援制度の活用法

費用に悩む場合は、法テラスや市区町村の無料相談・支援制度が有効です。法テラスでは収入や資産に基準を満たせば、民事法律扶助制度により弁護士費用を立て替えたり、手続きを支援してもらえます。生活保護受給者の場合、申請により弁護士・司法書士の相談料が全額免除となる場合もあります。

自治体の無料相談窓口は、弁護士や司法書士による相続放棄の相談・書類確認などを実施し、適切な手順や必要費用について具体的に教えてもらえます。申し込み方法や事前予約の有無、相談時間を事前に調べておきましょう。

| サービス名 | 支援内容 | 対象者 |

|---|---|---|

| 法テラス | 相談料無料・費用立替・書類作成支援 | 所得・資産等の基準有 |

| 市区町村等 | 相続相談・必要書類案内・申述補助 | 住民 |

費用面で悩む前に、まずは無料相談を賢く活用して具体的なアドバイスと支援を受けてください。

兄弟姉妹間で費用負担を分ける・まとめて申述する方法

兄弟や子供全員で相続放棄する場合は、まとめて申述できるケースがあります。費用や手間を抑えるため、申述人ごとに分かれて費用を負担するか、一括して代表者がまとめる方法も検討できます。同じ家庭裁判所に複数の申述書を同時に提出すると、郵送費や一部郵便切手代を節約できることがあります。

費用負担の例は以下の通りです。

-

兄弟姉妹で費用を人数割り

-

子供全員で必要書類の取得費用を分担

-

まとめて依頼することで司法書士・弁護士費用が割安になる事例あり

| ケース | ポイント |

|---|---|

| 兄弟姉妹で同時放棄 | 共通書類を重複取得せず費用節約が可能 |

| 代表者がまとめて申述 | 手続きや費用の取りまとめが容易に |

| 専門家へまとめて依頼 | 相続人全員分を申述する際の相談・費用軽減の可能性 |

費用や手続きの不安が大きい場合は、まずは兄弟や親族と相談し、無理のない分担方法や手順を決めるとスムーズに進めやすくなります。

相続放棄は手続きと費用に関する失敗事例と成功事例―トラブル回避の実践ポイント

期限超過や必要書類不備による失敗パターン

相続放棄手続きでは期限と必要書類の準備が極めて重要です。特に家庭裁判所への申述は被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内と法律で定められており、期限を過ぎてしまうと相続放棄が認められなくなるリスクがあります。また、戸籍謄本や相続放棄申述書、除籍謄本などの必要書類の不備も手続きの失敗原因となります。以下はよくある失敗例のチェックリストです。

| ポイント | 注意点 |

|---|---|

| 申述期限の管理 | 死亡日を確認し、3ヶ月以内に申述を必ず実施 |

| 必要書類の収集 | 戸籍謄本、除籍謄本、印鑑証明など全てを揃える |

| 書類の正確性 | 記載ミスや漏れがないか提出前に何度も確認 |

万が一の不足や遅延は費用以前にトラブルの元。申述期限内の計画的行動が求められます。

兄弟間で放棄手続きの不一致が起こったケースの対処例

相続放棄は相続人単位で手続きが必要なため、「兄弟の一人だけが放棄し他は承認」など不一致が生じやすいです。こうしたトラブルは、遺産分割協議や残された債務への対応で新たな問題を引き起こします。主な対処策は以下の通りです。

-

家族全員の意思疎通を明確に

事前に話し合いを設け、放棄の意向を確認することがトラブル防止のカギです。

-

まとめて手続きする場合は注意

兄弟や子ども全員で放棄する際も一括ではなく、それぞれが個別で申述します。

-

専門家への相談も選択肢

意見が分かれる場合や調整が難しい場合、弁護士や司法書士の活用で解決を図ることも有効です。

きちんと確認し合い、適切に対応することで将来的な親族間トラブルを回避できます。

成功事例に学ぶスムーズな手続きの秘訣

費用や時間面でもスムーズな相続放棄を実現するには、確かな準備・情報収集・専門家の知恵が役立ちます。以下に成功者の声や専門家意見・手続きの流れを具体的にまとめます。

| 秘訣 | ポイント例 |

|---|---|

| 早めに無料相談活用 | 司法書士・弁護士・法テラスの窓口を利用 |

| 必要書類リストアップ・早期取得 | 戸籍謄本や申述書など全て漏れなく揃える |

| 兄弟など複数名で放棄の場合も個別申述 | まとめて効率的に動けるよう家族全員で動機を統一する |

| プロに依頼する場合は費用と対応力も比較 | 複数見積取り、成功報酬や相場も事前チェック |

「想像より早く終わった」「書類収集もスムーズだった」という声が多く、早期行動が成功の共通点です。忙しい方や不安が強い方は専門家の利用も費用以上のメリットがあります。

最新判例・裁判所の対応と法整備の動向

最近の判例が示す相続放棄は手続きと費用に関する実務上の変化

相続放棄をめぐる最新の判例では、手続きの形式や費用面にも明確な基準が示されています。特に、必要書類が不備の場合や申述期間内での提出遅れに対し、以前より厳格な判断がなされる傾向にあります。これに伴い、費用負担者についても明確化され、たとえば兄弟や子供全員でまとめて申述する場合、各人の証明書取得費用や収入印紙代が分割されることが一般的です。実務上ではトラブル防止のため、申述内容や費用について事前に家族間で協議しておくことが推奨されています。

裁判所の申述受理態度や判断基準の最新トレンド

裁判所が申述を受理する際には、手続きの正確性と必要書類の網羅性が重要視されています。受理証明書の発行基準もより明確になっており、申述書・戸籍謄本・被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃っているか厳しくチェックされます。申述人が複数いる場合、各自が必要書類を正しく準備し、共同で提出するケースが増えてきました。相続放棄の審査では、費用の分担方法や代理人が関与する場合の代行費用もチェックされるため、各種費用の相場や内訳を事前に把握しておくことが大切です。

主要な申述費用の一例

| 費用項目 | 概算額(目安) | 説明 |

|---|---|---|

| 収入印紙代 | 約800円 | 1名ごとに必要 |

| 郵便切手代 | 約500~1,000円 | 裁判所ごとに異なる |

| 戸籍謄本取得費 | 1通450円程度 | 必要分を全員分取得 |

| 司法書士依頼費 | 30,000~60,000円 | 1名あたりの相場 |

| 弁護士依頼費 | 50,000~100,000円 | 案件の内容・人数により変動 |

申述受理の際は、これらの費用の負担者や申述内容の整合性、また親族間の同意などが審査ポイントとなり、ミスや抜け漏れは受理遅延や不受理のリスクとなります。

今後の法整備や制度変更の見通しと準備しておくべきこと

相続放棄に関する法制度は、利用者保護の観点で今後も見直し・改正が進むとされています。背景には、多様化する家庭環境や、借金などマイナスの財産も相続対象となる現状があります。特定の親族だけが負担を被ることがないよう、兄弟や甥姪など複数人による申述を効率的に進めるガイドラインが整備されつつあります。また、電子申述や書類提出のデジタル化も検討されているため、今後は必要書類の手配や専門家相談の方法にも変化が見込まれます。

今後に備えて押さえるべきポイント

-

必要書類・費用の最新情報を都度公式サイト等で確認する

-

家庭裁判所の最新受付方法や条件を事前に下調べ

-

専門家(司法書士・弁護士)への早めの相談で失敗リスクを低減

-

デジタル手続き等の新制度にも柔軟に対応できる準備

今後の動向を注視しつつ、実践的かつ効率的な相続放棄手続きを進めることが重要です。

相続放棄は手続きと費用に関わる手続き比較表とチェックリスト

自分で申述、司法書士委託、弁護士依頼の費用・サービス比較

相続放棄の手続きは「自分で申述」「司法書士委託」「弁護士依頼」の3つの方法があります。費用やサービス内容、それぞれのメリット・デメリットを明確に比較することで、ご自身に合った進め方が見えてきます。最新の相場をふまえ、知識と安心感をもって判断しましょう。

| 手続き方法 | 費用相場 | 所要期間 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 自分で申述 | 5,000円前後 | 2~3週間程度 | 費用を抑えられる、手続き内容を自分で把握できる | 書類不備や申述ミスで却下リスクがある |

| 司法書士委託 | 30,000~60,000円 | 1~3週間程度 | 書類作成・提出をサポート。複数相続人も一括対応しやすい | 専門家費用がかかる。複雑なトラブルは対応できない場合あり |

| 弁護士依頼 | 60,000~120,000円以上 | 1~3週間~ | 争いごとや債権者対応に強い。調査・交渉も安心して任せられる | 費用が高め。依頼内容次第で追加報酬が必要なこともある |

自分で手続きを進める場合は、必要書類や申述期限、財産調査の正確さが重要となります。専門家選択の際は報酬体系や過去事例の確認もおすすめです。

必要書類・申述期限・費用負担などの総合チェックリスト

相続放棄のスムーズな進行には、必要な書類の用意と期限管理が欠かせません。失敗や不備を防ぐため、以下のポイントを一つずつ確認しましょう。

-

必要書類

- 相続放棄申述書

- 被相続人の戸籍(除籍・原戸籍)謄本一式

- 申述人自身の戸籍謄本

- その他、場合により住民票・印鑑証明

-

申述期限

- 被相続人の死亡を知った日から3か月以内(厳守)

-

費用負担項目

- 収入印紙(800円)

- 裁判所への郵便切手(数百円~1,000円程度)

- 戸籍謄本等の書類取得費用(1通あたり450円前後)

-

負担者

- 基本的に放棄したい本人が負担

- 兄弟姉妹・甥姪など複数人申述時は、それぞれが支払う

-

注意点

- 不完全な書類提出は取り下げや再申述のリスクあり

- 兄弟複数で申述する場合には順番や全員同時申述が望ましい

漏れがないか、上記リストの再チェックが有効です。

効率的な手続きのための準備ステップ一覧

費用や時間の無駄を防ぐためにも、着実な段取りが重要です。効率化を図るための準備ステップをまとめました。

- 放棄の意思決定と相続人調査

- 戸籍謄本など必要書類をリストアップ・収集開始

- 申述期限(3か月)を厳守できるようカレンダー等で管理

- 必要に応じて市役所、法テラス、専門家へ無料相談予約

- 家庭裁判所へ相続放棄申述書、書類一式・費用を添えて提出

- 裁判所からの連絡・照会書類などには迅速に対応

- 放棄受理通知を受領後、関係各所へ通知・手続き完了確認

無理のないスケジュール設定と、疑問点は早めに相談することがスムーズな手続きのポイントです。