建築面積は、家づくりやマンション購入時に絶対に理解しておきたい「建築基準法」の重要ワードです。しかし、「延べ床面積や敷地面積とどう違うの?」「バルコニーや庇は面積に入るの?」と疑問を持つ人は少なくありません。例えば東京都心の住宅地では、建ぺい率【60%】が適用される地域が多く、わずか数㎡の差が建物全体のプランを大きく左右します。

しかも「建築面積」には【壁・柱の中心線で囲まれた水平投影面積を算入する」というルールがある上、バルコニーや1m以上の庇は条件次第で建築面積に含まれることも。こうした細かな規定は、ちょっとした解釈ミスで希望の間取りが実現できなくなったり、後になって追加費用や是正工事が発生する原因にもなりかねません。

「せっかく計画した我が家なのに、思わぬ面積オーバーで設計や費用をやり直す羽目になった…」そんなトラブルを回避するには、早い段階から「建築面積」と関連用語の違いや算入ルールをしっかり理解することがカギです。

本記事では、一級建築士の【実務経験】と行政書類の最新データにもとづき、図解とともに建築面積の定義・計算方法・注意点を徹底解説。具体的な計算手順や最新法改正の影響まで、今日から役立つ知識が身につきます。迷いがちなあなたの「わからない」を解消し、安心して理想の住まいづくりが進められる一歩を踏み出しましょう。

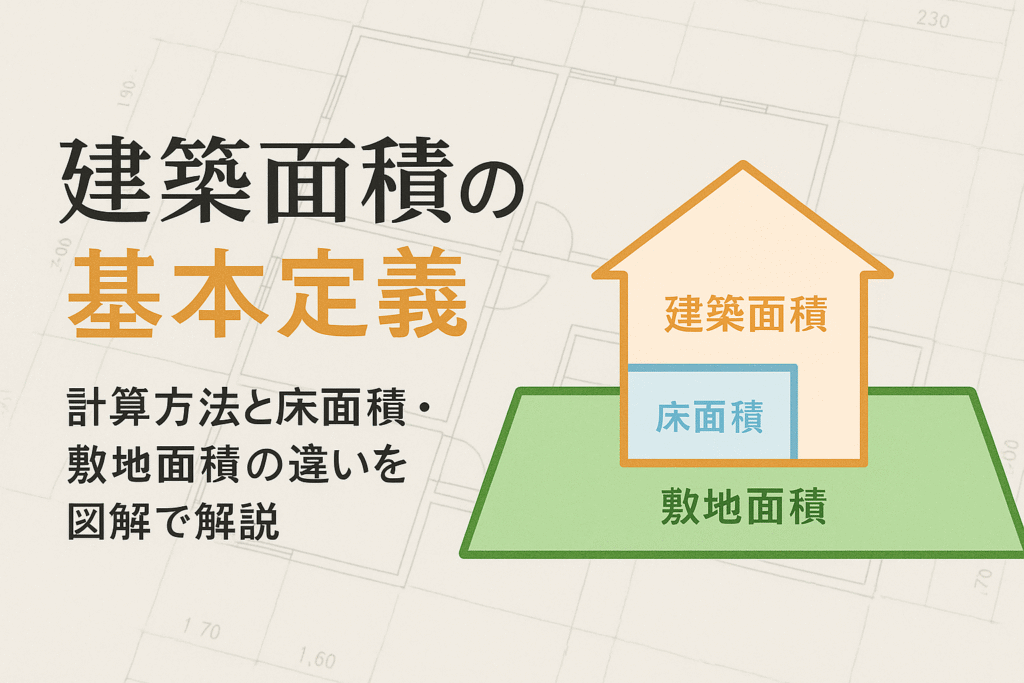

建築面積とは何か?基本定義と理解しやすい図解解説

建築面積とは、建築基準法によって定められた建物の「外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」を指します。一般的に「建坪」とも呼ばれ、敷地と建物の関係や建ぺい率の計算で重要な数値となります。建築計画や住宅購入の際、法令を守るためには正確な建築面積の理解が欠かせません。この数値を基準に、敷地への建築物の配置や面積制限、地域ごとの用途規制などが適用されます。

建築面積の定義とその意義 – 建築基準法の規定をわかりやすく解説

建築基準法では、建築面積は「建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」とされています。これは、建物の1階部分を上から見下ろした時の面積を意味し、2階建てや複数階の場合でも、水平面で実際に地面をカバーする部分のみが対象です。正確な測定方法を知ることで、法定制限や土地の有効活用がしやすくなります。住宅や店舗の規模感を把握しやすく、不動産取引や設計にも活用されます。

建物の水平投影面積を基準にする理由と法的背景

建物の水平投影面積を基準にする理由は、建物が敷地にもたらす影響を正しく評価するためです。水平投影面積は、建ぺい率や容積率の計算にも直結するため、都市計画や安全確保、隣地との距離制限などにおいて信頼性の高い根拠になります。また、防火・採光・通風といった住環境の確保のため、建築基準法で細かく規定されているのが特徴です。建物本体だけでなく一部の突出部もこの面積に算入されます。

建築面積と屋根、庇、バルコニーの関係 – 各突出部の取り扱いルール

建築面積には、屋根や庇、バルコニーといった突出した部分も一定条件下で算入されます。たとえば、庇は出幅が1m以下で柱がない場合は建築面積に含めませんが、1mを超えるものや支持柱がある場合はその部分全体を算入します。バルコニーの場合も、外壁から1mを超えた部分や支持脚がある場合は面積に含まれるため注意が必要です。屋根のオーバーハング(出っ張り)も規定を超える場合は建築面積に加えられます。下記のような基準が一般的です。

| 要素 | 算入のルール |

|---|---|

| 屋根 | 1m以上突出or支持柱がある場合に面積に加算 |

| 庇 | 1m以上or柱付きはすべて算入、1m以下かつ無柱は算入しない |

| バルコニー | 1m以上突出or3方壁で囲まれている場合、もしくは支持部材がある場合算入 |

| ポーチ | 屋根付きかつ柱がある場合は算入 |

| 出窓 | 柱や構造体で支持されている場合や1mを超える場合は算入 |

これらの取り扱いは建築計画・リフォーム時に非常に重要です。誤った計算は法令違反やトラブルの元となるため、専門家による確認が推奨されます。

図解で比較!建築面積と床面積・延べ床面積・敷地面積の違い

建築面積、床面積、延べ床面積、敷地面積は、似ているようで意味が異なります。簡単な比較表で整理しておきます。

| 用語 | 意味・定義 |

|---|---|

| 建築面積 | 建物の外壁・柱中心線で囲まれる部分の1階の水平投影面積 |

| 床面積 | 各階ごとの部屋や廊下等、壁で囲われた実際の床部分の面積 |

| 延べ床面積 | 各階の床面積の合計(複数階なら全階分を合算) |

| 敷地面積 | 建物が建っている土地全体の面積 |

建築面積は延床面積より小さくなることが多く、床面積や延べ床面積には玄関ポーチや一部のバルコニー等が含まれない場合があります。用途地域や建築計画によってこれらの面積が重要になる場面は多いため、違いを明確に理解しておきましょう。

建築面積の計算方法と具体的なステップ解説

建築面積は建物の規模や法的制限を把握するうえで非常に重要となります。正確な計算方法を知ることで、設計や不動産取引におけるトラブルを防ぐことができます。建築面積の定義は「建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた水平投影面積」とされ、建築基準法に基づき厳密に算出します。住宅やマンション、店舗など用途や構造を問わず全ての建築物に適用されます。ステップごとに要点を押さえ、条件に応じて判断しましょう。専門的な用語も多いため、以下で詳しく分かりやすく解説します。

柱や壁の中心線基準による計算手順の詳細

建築面積は外壁や柱の中心線で囲まれた部分の投影面積から算出します。計算を円滑にするため、まず設計図を用意し、壁や柱の中心線を明確に定めます。建物の端から端までの水平方向の投影面積を計算し、以下の手順に従って面積を算出します。

- 建物外周を中心線で囲む

- 投影面積(真上から見た面積)を測定

- 1階ごと、建築物ごとに算出

建物が複雑な形の場合は、矩形や多角形ごとに分割して計算し、合計します。なお、建築面積と延床面積や床面積の違いを押さえることも重要です。

突出物の面積計算ルール – 1m未満の軒・庇は除外、1m以上突出部分の扱い

建築面積の計算では、軒や庇、バルコニーなど建物から突出している部分の取扱に注意が必要です。特に庇や軒が1m未満の場合は建築基準法上、面積に含まれませんが、1m以上の場合には算入されます。この基準は正確に守る必要があります。

突出部分の計算基準:

| 部位 | 1m未満の場合 | 1m以上の場合 |

|---|---|---|

| 庇・軒 | 算入しない | 投影部分を算入 |

| バルコニー | 原則算入(条件付で除外可) | 投影部分を算入 |

| 出窓、ポーチ | 形状と大きさにより判断 | 投影部分を算入 |

小規模な庇や軒を除外することで、実際の建築面積が適切に計算できます。特に住宅やアパートなどではこの差が大きく影響するため、数値に注意しましょう。

地階部分の算入条件と減算ルール – 地盤面からの高さ基準による区別

地下室(地階)がある場合、建築面積に含めるかどうかは「地盤面からの高さ」によって判断します。下記の表で区分を確認しましょう。

| 地階部分の高さ | 建築面積への取扱 |

|---|---|

| 地盤面から1m以下 | 原則として不算入 |

| 地盤面から1m超 | 該当部分を算入 |

たとえば、半地下の駐車場に関しては地盤面からの高さが1mを超える部分があれば、その部分のみ建築面積に加算されます。逆に地盤面下の空間が1m未満であれば除外されます。これにより、ビルやマンション、住宅の規模制限に柔軟に対応できます。

バルコニーやポーチ・テラスの算入判別基準

バルコニー、ポーチ、テラスの建築面積への算入はその形状や構造によって異なります。特にバルコニーは三方向以上を壁や柱で囲まれている場合、屋根部分が投影される範囲をすべて算入します。

バルコニー・ポーチ・テラスの算入基準ポイント:

-

壁や柱、屋根で囲まれている:その水平投影部分すべてを建築面積に加算

-

1階部分など下に柱や床がある場合も原則算入

-

ただし突出が1m未満の場合や、簡易的な手すりのみなどは除外されるケースもあり

設計段階で「どの範囲が建築面積に入るのか」を正確に判断することが重要です。計算基準を誤ると、建ぺい率オーバーとなる恐れもあるため、詳細を必ずチェックし、疑問があれば専門家へ確認することが安全です。

建築面積に含まれる対象と不算入の具体例リスト

建築面積に算入される部分と、逆に対象外となる部分を正しく理解することは、設計や不動産取引で非常に重要です。建築基準法では、建物の水平投影面積、つまり柱や壁の中心線で囲まれた範囲が建築面積となります。ここには住宅やマンション、事務所、店舗など多様な建築物が含まれますが、例外や緩和条件も多く存在します。

以下のテーブルは、主な施設や構造ごとに建築面積に含まれるかを示しています。

| 部分 | 含まれる・含まれない | 備考例 |

|---|---|---|

| 建物本体 | 含まれる | 外壁・柱の中心線で囲まれた部分 |

| バルコニー | 条件による | 下階から1m超突出で通常含まれる(例外あり) |

| 庇(ひさし) | 条件による | 2m以下突出は含まれない |

| 出窓 | 条件による | 外壁から1m以内なら不算入 |

| ポーチ・テラス | 条件による | 屋根・壁構造、開放度により異なる |

| カーポート | 条件による | 3面開放、支持柱4本以下で不算入 |

| ガレージ | 含まれる | 建物の一部または壁・屋根で囲まれたもの |

| 物置 | 含まれる | 固定設置の場合 |

| 中庭 | 原則含まれない | 屋根なし・壁で覆われない場合 |

このように、建築面積の算出には詳細な法的判断が必要です。特に住まいの設計や不動産購入を考える場合は、内容を正確に押さえておきましょう。

バルコニーや庇など構造別の算入可否詳細

バルコニーや庇(ひさし)、出窓のような建物から突出した構造は、建築面積に含まれるかどうか判断が分かれる代表的な部分です。バルコニーは、下階からの突出部分が1mを超える場合、建築面積に算入されます。ただし、側面壁(袖壁)が3方以上ない場合や、床下が完全に開放状態の場合は、算入されないケースも存在します。

庇については、外壁の中心から2m以内の突出は建築面積に算入されず、この緩和規定を活用すれば開放的な玄関ポーチや日除けの設置が可能です。出窓も外壁から1m以内なら面積不算入となり、デザインの幅が広がります。

-

バルコニー:下階から1m以内→含まれない/1m超え→原則含まれる

-

庇:2m以内→含まれない/2m超→含まれる

-

出窓:1m以内→含まれない

どの部分も、「外壁からの突出寸法」と「囲まれ具合(壁や柱の数)」に注意しながら設計しましょう。

カーポート・ガレージ・物置・中庭の建築面積算入の有無

カーポート・ガレージ・物置・中庭については、それぞれの構造や設置形態に応じて建築面積への算入可否が異なります。カーポートは、3面が開放されていて支持柱が4本以下であれば、建築面積に算入されません。一方、壁や屋根で半囲い以上となる場合や、ガレージとして完全に囲まれる構造は、その部分が算入されます。

物置は土地に固定されており、屋根や壁で囲われている場合は原則として建築面積に含まれます。取り外しが可能な簡易物置でも、一定期間設置されていれば対象となることがあります。中庭に関しては、屋根付きや壁で大部分が囲まれたときのみ面積に含まれますが、一般的なオープンな中庭は不算入です。

-

カーポート:3面開放かつ支持柱4本以下→含まれない

-

ガレージ:壁や屋根で囲われている→含まれる

-

物置:固定設置なら含まれる

-

中庭:壁・屋根で覆われていなければ含まれない

条件をしっかりと把握した上で設計や申請を進めることが大切です。

緩和措置の条件と利用例 – ピロティや開放的構造物の取り扱い

建築基準法には、敷地や用途地域ごとの特例や緩和措置が定められており、建築面積に含めなくてよい例外の構造があります。代表的なのがピロティ(1階が柱だけで支えられた駐車場や共用部分)や、吹き抜け・開放的なテラスです。

ピロティ構造の場合、柱などの支持構造だけで外壁がなければ、下部の空間は建築面積に算入されません。ただし、外壁や設備が多く設置されると算入対象になるため、設計時には区分ごとの判定が必要です。テラスや屋外階段も、屋根の有無や開放度によって面積不算入となるケースと含まれるケースがあります。

-

ピロティ:外壁なし・柱だけ→含まれない

-

開放階段・テラス:屋根や壁で囲われていなければ含まれない

このような緩和措置を活用すると、敷地を有効活用しつつ建ぺい率の規制をクリアできるため、実務では設計ポイントの一つになります。建築計画時には最新の法令・施行令を確認し、関係機関への相談も行うと安心です。

建築面積と建ぺい率の関係と建築制限の仕組み

建築面積と建ぺい率は、土地利用や建物設計の自由度を大きく左右する重要な基準です。建築面積は建物の外壁や柱の中心線で囲まれる部分の水平投影面積で、建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合を指します。この比率が高いと建物が敷地全体を占める割合が大きくなりますが、建ぺい率には用途地域ごとに上限が決められています。法定基準内で計画を立てることで、安全性や防災性も確保され、快適な住環境の維持にもつながります。バルコニーや屋根、庇などの扱いも法令で定められているため、建築面積を正確に把握することが家づくりや土地の有効活用には不可欠です。

建ぺい率の計算方法と建築可能範囲の把握

建ぺい率の算出方法は、まず敷地面積と建築面積を正しく計測し、下記の式に当てはめます。

| 計算内容 | 式 |

|---|---|

| 建ぺい率(%) | 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100 |

建ぺい率は敷地に対する最大建築可能面積を算出するための根拠であり、この数値を超える建築は原則禁止されています。具体的には、建ぺい率60%・敷地面積150平方メートルの場合、建築面積の上限は90平方メートルです。建ぺい率の上限に注意しつつ、バルコニーや庇など面積不算入の条件も事前に確認しておくことで、余裕をもった設計や法令違反を防げます。

地域差が生む建ぺい率のバリエーションと特徴

建ぺい率は都市計画法等で用途地域ごとに定められており、同じ建築でも地域によって制限値が異なります。たとえば、住居系地域では30~60%が多い一方、商業系地域や防火地域などでは70%や80%まで認められる場合もあります。下記テーブルで一般的なバリエーションを整理しました。

| 用途地域 | 一般的な建ぺい率上限 |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 40%または50% |

| 第二種低層住居専用地域 | 50% |

| 商業地域 | 80% |

| 工業地域 | 60% |

このような地域差を把握しておくことで、狙う土地や用途に適した設計が可能となります。

建築面積の最大限度を知るための敷地面積との関係公式

建築面積の最大値は、敷地面積と地域ごとの建ぺい率によって決まります。土地活用や新築の際には、以下の公式を使って事前に建築できる面積を明確に把握しましょう。

| 必要な数値 | 内容 |

|---|---|

| 最大建築面積 | 敷地面積 × 建ぺい率(%)÷ 100 |

例として、敷地面積120平方メートル、建ぺい率50%の場合「120×0.5=60平方メートル」となります。建築面積には通常、バルコニーや庇の突き出し分も含めますが、それぞれ特別な条件下で不算入となる場合もあるため、計画時に法的条件を確認しておくことが大切です。

建ぺい率制限を上手に活用する建築計画のポイント

建ぺい率制限の仕組みを最大限に活かし、自分の理想の住まいを実現するにはいくつかの工夫が重要です。

-

必要な機能や部屋数は2階・3階建てで分散し、建築面積を拡げずに延床面積を確保する

-

庇やバルコニー、テラスなど、特定条件下で面積不算入となる要素を活用

-

セットバックや敷地境界線との距離も考慮し、余裕のある配置計画を立てる

-

防火地域などの条件によっては建ぺい率の緩和規定が適用されることもあるため、市町村ごとの条例にも注意

これらのポイントを押さえることで、法令遵守しながらも快適で使い勝手の良い建物を計画することができます。建築面積や建ぺい率の理解は不動産購入や注文住宅検討時に役立ちます。

延べ床面積との明確な違いと使い分け方

建築面積と延べ床面積は、いずれも建物を設計・登記する際に不可欠な用語ですが、それぞれの考え方や用途が異なります。建築面積は建物の外壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積を指し、原則として1階平面の上から見た面積となります。一方、延べ床面積は、各階ごとの床面積を合計したもので、建物の規模や用途制限を判断する重要な指標です。下記のテーブルで違いを整理しています。

| 用語 | 定義 | 使い分け |

|---|---|---|

| 建築面積 | 柱・外壁の中心線で囲む水平投影面積 | 建ぺい率や建築基準法の適合性に利用 |

| 延べ床面積 | 各階の床面積を合計した数値 | 容積率、建物規模や用途申請の規制・計算等に利用 |

延べ床面積とは何か – 各階床面積合計の意味と計算方法

延べ床面積は、建物内のすべての階の床面積を合計した値です。各階の床面積は外壁や柱の中心線で囲まれた部分で、ロフトや地下室も一定条件下で算入されます。住宅やマンション、店舗など種別や構造を問わず、建物の容量を示す代表的な数値です。容積率の計算などにも使われ、行政手続き・不動産取引に欠かせません。

床面積の計算時は、2階建てであれば「1階床面積+2階床面積」のように加算します。建物の用途や延床面積によって必要な申請や制限が定まるため、正確な算定が不可欠です。

建築面積との機能的・法的な違いと関連性

建築面積と延べ床面積は、建築基準法でそれぞれ明確に役割が定められています。建築面積は主に建ぺい率の算出や法的な敷地配置、建物を建てるための上限面積判断で利用されます。対して、延べ床面積は容積率の制限や住戸数、用途地域ごとの建築制限の基準となります。この2つの数値は相互に関係し、建物の許容規模を左右します。

例えば、「建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100」「容積率=延べ床面積÷敷地面積×100」といった計算式があり、敷地の広さに対してどれだけ建てられるか、どのくらいの空間を確保できるかが明確になります。建築許可やプラン作成時には両者を並行して管理することがポイントです。

延べ床面積に含まれない部分の具体例 – 屋上や吹き抜け等の注意点

延べ床面積を算定する際には、全てのスペースが対象になるわけではありません。含まれない部分の代表例は下記の通りです。

-

吹き抜け部分(階を貫通する空間で床のない部分)

-

屋上(床や天井のない露出した部分)

-

ピロティや車庫(特定条件下で不算入となる場合がある)

-

バルコニーや庇(出幅2メートル以下、突出部分の条件次第で不算入が認められる)

-

地下室(規模や用途によっては条件付で不算入)

これらを正しく把握して計算することで、余計な容積率オーバーや申請ミスを防ぎます。特にバルコニーや庇、テラスの扱いは敷地ごとの建築条件や法令を確認しながら慎重に判断しましょう。建物計画の精度を高め、不動産取引・資産評価の際も有利に進めることができます。

建築面積の数値が記載される書類・調べ方の現場ガイド

建築面積の正確な数値は、建物の設計や資産価値の把握、売買・登記において必須の情報です。数値の記載場所や調べ方を知っておくことで、後々のトラブルや誤解を避けることにつながります。不動産取引やリフォーム、確認申請などの場面でも重要性が増しています。特に新築や中古住宅の購入、建て替え時には、信頼性の高い書類を確認し、現場での実測とも照らし合わせることが大切です。

建築確認申請書や登記簿における記載場所と確認方法

建築面積は主に「建築確認申請書」と「登記簿謄本」に記載されています。建築確認申請書は建築基準法の基準に基づき、設計段階で建物の正確な面積が明示される書類です。確認方法は、申請書の各面積欄や添付図面の面積計算表を直接確認します。登記簿謄本では、不動産の登記記録にある建物の表題部に面積が記載されています。ただし、登記簿の面積は新築時や増改築時に更新されるため最新であることを保証しません。複数の書類を突き合わせることで、正確な建築面積を把握できます。

| 書類・資料名 | 記載情報 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 建築確認申請書 | 建築面積・延床面積など詳細 | 面積欄と添付図面を確認 |

| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 建物の所在地・構造・面積 | 表題部の「床面積」が該当 |

| 図面・配置図 | 建築面積の図解・計算根拠 | 中心線での囲い部分やバルコニー等の算入範囲 |

専門家に依頼すべきケース – 建築士・行政書士への相談ポイント

建築面積の数値に疑問がある、最新の面積計算を確認したい、登記や申請の内容に不明点がある場合は、専門家への相談が安心です。建築士は建築基準法や実測に基づいた面積算定に精通し、現場状況や図解に強みがあります。行政書士は公的手続きや登記関連の業務が専門で、法的観点も含めてアドバイスをもらえます。

依頼時のポイントは以下の通りです。

-

最新図面・過去の申請書類を持参する

-

建築面積と延床面積、床面積の違いを明確に伝える

-

バルコニーや庇、地下部分など特殊なケースを事前に相談する

早めの相談により、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

最新の建築面積数値を確実に把握するポイント

建築面積の最新数値を把握するには、現況図面を基準にしつつ、実地確認と書類照合が重要です。新築・増築などで計画時と現況に差異が生じている場合もあります。現場での実測や、設計者の附属図面(建築基準法施行令の基準に従ったもの)を確認しましょう。

ポイントは以下の通りです。

-

現場確認:図面と実際の面積に誤差がないか現地で再計測

-

複数資料の照合:建築確認申請書、登記簿、現況平面図の面積を見比べる

-

変更履歴のチェック:増改築や用途変更など、建築面積が変更されていないか履歴も確認

こうした手順を丁寧に踏むことで、正しい建築面積を把握し、安心した住まいの管理や取引につなげることができます。

建築面積に関する誤解・よくあるトラブル対策

建築面積計算の典型的な誤り例と回避方法

建築面積を計算する際、よくある誤りの一つは「外壁や柱のどの部分までを面積に含めるか」の判断ミスです。建築基準法では、建物の外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積が建築面積とされます。これを誤って外壁の内側や外側で計算してしまうと大きな違いが生じます。また、庇やバルコニーのような突出部分も取り扱いが定められています。例えば、1mを超える庇は面積に算入されますが、1m以下であれば含まれません。建築面積を正確に計算するためには、専用の図面を使い、面積に該当する部分と除外される部分を丁寧にチェックする必要があります。

| 主な誤り例 | 回避ポイント |

|---|---|

| 外壁の内側や外側で測定してしまう | 外壁または柱の中心線で囲まれる範囲を使う |

| 庇やバルコニーの算入基準を誤る | 出幅1m超の場合のみ面積に含める |

| 図面記載のミス | 建築士や専門家によるダブルチェックを行う |

突出部分の誤解が招くトラブルケース解説

庇やバルコニーなど、建物から突出している部分の取り扱いを誤ると建ぺい率の超過や設計変更を求められることがあります。例えば、バルコニーの「3方を壁で囲まれた部分」や「庇の出幅」が誤って算入されない場合、本来許可されない大きさの建物となる可能性があります。不動産売買や新築検討時も、こうした算定基準に注意が必要です。以下のリストを参考に、突出部分の取り扱いを明確にしましょう。

-

バルコニーの床面が1mを超過し、かつ三方向が壁で囲まれている場合は建築面積に算入

-

庇は出幅1m超部分のみ算入

-

地下室の出入口上部の庇も算定対象となる場合あり

このように、法規に基づき、適切に算入・除外されているかを確認することが重要です。

「建坪」との混同や面積表記ミスなど誤認識を防ぐポイント

建築面積と「建坪」は混同しやすい用語ですが、建坪は建築面積を「坪単位」に換算したものを指します。さらに、延べ面積や床面積と混同しやすい点にも注意が必要です。実際に間違いやすい比較ポイントは以下の通りです。

| 項目 | 定義 | 典型的な誤認識 |

|---|---|---|

| 建築面積 | 建物の外壁または柱の中心線で囲まれた水平投影面積 | 延べ面積や床面積と混同 |

| 延べ面積 | 各階の建築面積の合計 | 建築面積と区別されていない |

| 建坪 | 建築面積を坪(3.3㎡)で割った数値 | 床面積や延べ面積と勘違い |

建築面積の記載ミスを防ぐためには、契約書や図面表記で「どの面積」を指しているかを明記すること、また建築士や不動産会社と確認する習慣を徹底しましょう。正しい用語理解と記載が、将来的なトラブルや損失の予防につながります。

新築・リフォーム・購入時に押さえたい建築面積の活用法

新築やリフォーム、住宅購入時における建築面積の正しい理解は、住まいづくりや資金計画に直結します。建築面積は建築基準法に明記され、敷地の有効利用や建ぺい率、容積率の計算、許認可取得などにも関係します。バルコニーや庇、地下部分などの算入基準も合わせて把握することで、将来的なトラブル回避や理想的な住まいの実現につながります。

建築面積を知ることが資金計画に与える影響

建築面積を把握することで、土地選びや建物の予算計画が具体的になります。特に建ぺい率と容積率の制限は資金計画の要です。例えば、敷地面積と建築面積のバランスによって、建設可能な延床面積や間取り、住宅ローン審査、固定資産税計算などにも影響を与えます。以下のような項目ごとに、建築面積を基準に予算を明確化できます。

| 影響する項目 | 説明 |

|---|---|

| 土地選び | 建ぺい率・容積率から建築面積が決まり土地条件を選ぶ |

| 建築プラン | 建築面積で間取りや部屋数、広さの上限が設定される |

| 費用負担 | 建物規模によって工事費、諸費用、保険・税金が左右される |

| 資金調達 | 建築面積や延床面積による評価が住宅ローン審査に影響 |

| 維持コスト | 面積に比例して管理費・税額も増減 |

建築面積の正確な理解が、無理・無駄のない資金繰りや安心した住まい選びの礎となります。

制限内で最大限活用する建築プランの考え方

建築基準法による建ぺい率や容積率の上限を活用し、狭い土地でも快適な住居・店舗・マンションを設計するには、建築面積の知識が不可欠です。例えばバルコニーや庇、テラス、ポーチなど、部位ごとの面積算入ルールを知り、延床面積・床面積と組み合わせることで敷地を最大限に生かしたプランが可能です。

-

バルコニーや庇が1m以下の突出であれば建築面積に含まれない

-

地下室や吹き抜け、車庫など特例適用部分は床面積や延床面積と区別が必要

-

セットバックや道路斜線制限もややこしく見えますが、正しい計算で設計の自由度が広がる

まとめ表:主な部位ごとの建築面積の算入基準

| 部位 | 建築面積に含む・含まない |

|---|---|

| バルコニー | 1m超・三方壁→含む/1m以下・二方壁以下→含まない |

| 庇・ひさし | 1m以下→含まない/1m超→含む |

| ポーチ | 屋根・壁に囲まれる→原則含む |

| 地下室 | 地表から高いとき、規定に応じて分岐 |

実際の設計では制限値ギリギリでプランを工夫するケースも多く、建築面積が「計画の要」となります。

建築面積を基にした各種許認可取得の流れ解説

建築面積は各種許認可や申請手続きで重要な基準となります。住居・事務所・店舗によって申請に必要な書類やチェック項目は変わりますが、建築確認申請や登記申請の際は建築面積を正しく証明することが求められます。面積により必要な都市計画法、消防法、用途地域ごとの規制も異なります。

許認可取得の主な流れ:

- 設計時に建築面積・延床面積・敷地面積を算出

- 建築計画概要書や図面作成

- 建築確認申請/事前相談

- 役所や行政庁による審査

- 許可後、工事開始

- 完成時に再度面積確認し、建物登記・検査

建ぺい率・容積率制限や都市計画法による用途制限も、建築面積を根拠に判断されます。設計段階から行政のガイドラインを熟知した専門家のサポート活用が、スムーズな許認可取得の近道です。

建築面積を巡る最新動向と未来展望

法令改正の予定と今後注視すべきポイント

建築面積を巡る法令や基準は住宅トレンドや都市政策の変化に対応し、定期的な見直しが行われています。たとえば、バルコニーや庇の面積算入ルールは建築基準法施行令で明確化されてきましたが、近年では更なる緩和や新たな定義の見直しも議論されています。地階・地下室やテラス、駐車場スペースの扱いなども時代に合わせて調整される可能性があり、今後の法令動向を把握しておくことが重要です。これにより、土地活用の幅が変化したり、設計上の自由度が向上することも期待されています。下記は法令改正が注目される代表的な項目です。

| 注目ポイント | 内容例 |

|---|---|

| バルコニー・庇 | 算入の範囲や用途地域による扱いの違い |

| 屋根・テラス | 屋根付き空間の定義や緩和基準の見直し |

| 地下・駐車場部分 | 建物の用途による算入範囲・税制上の取り扱い |

新素材・工法による建築面積算入影響の予測

近年、建築資材や工法の進化が進み、「建築面積」に関する運用にも影響を及ぼしています。例えば高断熱パネルや軽量構造材料、超省スペース型の設計技術が普及することで、同じ敷地でもより有効的で快適な住まいづくりが可能となっています。これに伴い、壁体厚みや外壁の中心線の取り方にも微細な工夫が見られるようになり、設計者は新たな材料の特性を活かした面積算定を検討しています。今後は以下の項目で影響が強まると考えられます。

-

パネル組立住宅やモジュラー工法による躯体厚の削減

-

超軽量構造やシームレス施工による内外壁の扱い変化

-

新素材の採用による床面積・投影面積の調整バリエーション拡大

建築面積の計算や、延べ面積・床面積とのバランスを正しく理解し、新工法に合わせた最新の設計を進めることが重要です。

環境配慮型住宅と建築面積の関わり

環境配慮型住宅の普及により、建築面積の考え方や設計手法にも新たなアプローチが求められています。たとえば、太陽光発電パネルの設置やグリーンカーテン、外部空間利用の工夫は、建築面積に算入する部分・除外できる部分の見極めがより重要となります。また、断熱性や通風性、省エネ性能を向上させるために、バルコニーや庇、屋根形状に独自の工夫を施すケースも増加しています。下記は環境性能と建築面積の関係例です。

| 施策・仕様 | 建築面積との関係 |

|---|---|

| ソーラーパネル付き屋根 | 屋根の面積算入基準に影響 |

| グリーンバルコニー | 面積不算入規定とデザイン両立 |

| 通気庇・断熱庇 | 庇算入条件への対応が必要 |

こうした環境配慮型設計を検討する場合、関連法規や制度改正にも注意し、建築面積に関わる最新情報の収集と正確な計画が肝要です。