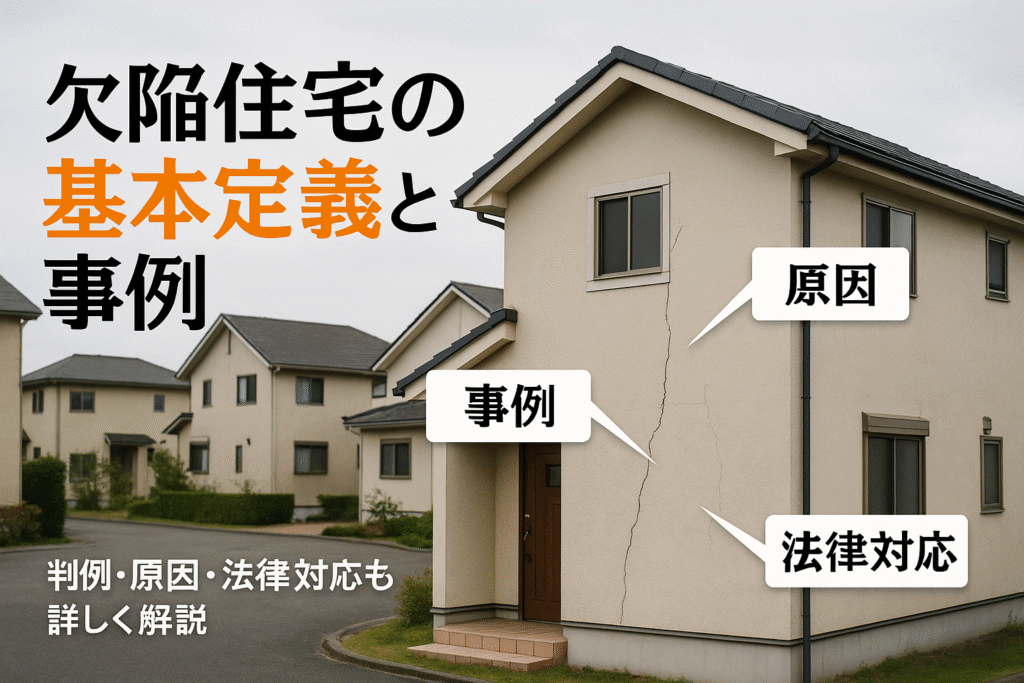

「住宅の欠陥で悩んでいる」「長期ローンで購入した家が数年でひび割れや雨漏り…」そんな不安を抱えていませんか?実際【新築戸建てのおよそ8割で何らかの施工不良が発見されている】という調査結果もあり、決して他人事ではありません。

阪神淡路大震災以降、欠陥住宅への社会的関心は急増し、消費者相談の件数もここ10年で大きく増加しています。設計ミスと施工不良が主な原因であり、戸建て・マンションを問わず発覚後には高額な修繕費や精神的負担も避けられません。

しかし、欠陥住宅の定義は法律や判例によっても異なり、見抜くのは簡単ではないもの。購入や建築の段階でどこに注意すればいいのか?写真や事例をもとに「自分でもできる見分け方」や「損失を最小限に抑える具体策」を徹底解説します。

最後まで読めば、自宅のリスクを減らし、将来的な資産価値の下落も未然に防ぐための最前線の情報が手に入ります。知らずに放置してしまうと、まとまった修繕費用やトラブルに悩むことになるかもしれません。今すぐ、ご自身の住宅が本当に安全かどうかをチェックしてみませんか?

欠陥住宅とはについての基本定義と社会的背景の包括的理解

住宅を建てる、購入する上で無視できないのが「欠陥住宅」のリスクです。欠陥住宅とは、建築基準法などの法的基準や設計図通りに施工されていない住宅のことを指し、見た目にはわからない隠れた瑕疵や不十分な耐久性の問題なども含みます。現代社会でも、設計や工事のミス、施工管理の不徹底による被害は後を絶たず、国土交通省や消費者センターへの相談事例も増加しています。安心して暮らせる住まいを手に入れるには、欠陥住宅がどのような問題かを正しく理解することが大切です。

欠陥住宅の法律的・建築的定義と分類 – 設計ミス・施工不良・既存不適格の違い

欠陥住宅の定義は、法律面と建築技術面から明確に整理されています。主に下記のような分類があります。

| 分類 | 説明 |

|---|---|

| 設計ミス | 設計段階での構造計算や間取り設計の誤りによって発生し、本来必要な安全性能が確保されていない状態 |

| 施工不良 | 実際の工事過程での手抜きや材料の管理不良、技術的なミスにより図面通りに仕上がっていない状態 |

| 既存不適格住宅 | 法改正前の基準で建てられ、現行法では基準に満たないものの、当時は適法だったため欠陥住宅とは区別される |

設計ミスや施工不良による場合は損害賠償や補修請求の対象となることが多く、一方で既存不適格住宅は法的責任の追及が難しい点に注意が必要です。住宅購入や新築時にはこれらの分類を意識し、詳細な診断や説明を受けることが望まれます。

欠陥住宅の判例・法的解釈の最新動向(具体例を交えて)

欠陥住宅を巡る裁判例では、施工ミスによる基礎のひび割れや雨漏りなどが補修・損害賠償の対象となっています。近年の判例では、施工不良の場合「発覚から10年以内」であれば法的責任を問えるとされています。また、「精神的苦痛に対する慰謝料」として損害賠償が認められたケースも存在します。近年増加しているのが、欠陥住宅を訴えるケースや、ハウスメーカーに対しての集団訴訟です。

| 事例内容 | 判決概要 |

|---|---|

| 雨漏り、構造欠陥 | 裁判所が施工不良と認定し、修理費+損害賠償を命じるケース多数 |

| 精神的苦痛 | 生活への影響を考慮し、慰謝料が上乗せされる判決もみられる |

こうした判例は住宅購入者にとって大切な指針となるため、弁護士や調査専門家への早めの相談が被害防止につながります。

社会問題としての欠陥住宅とは – 阪神淡路大震災を契機とした認識の変化

大きな転機となったのが阪神淡路大震災です。この震災以降、倒壊や大規模な被害が多数報道され、欠陥住宅問題が社会問題として広く認知されるようになりました。特に本来は耐震基準を満たすはずの新築住宅が甚大な被害を受けたことで、建築基準と施工品質の見直しが進みました。

強調すべき主な変化

-

住宅性能表示制度の創設

-

インスペクション(住宅診断)普及

-

ハウスメーカーへの施工管理強化・責任追及

このような背景から、多くの消費者が「施工不良責任期間」や「住宅10年保証延長費用」など、事前に保証内容やアフターサービスを重視するようになっています。

消費者被害としての性格と報道・社会的注目の推移

近年の報道や消費者センターの相談件数増加は、欠陥住宅問題が依然として深刻な消費者被害であることを示しています。特に大手ハウスメーカーの事例や集団訴訟のニュース、損害賠償金額の大幅増加などが大きく取り上げられることが多くなりました。

主な被害内容(リスト形式)

-

雨漏り・基礎のひび割れ・耐震不足

-

施工不良による健康被害(カビやシックハウス)

-

精神的苦痛による損害賠償請求

-

正当な補償が得られず泣き寝入りするケース

消費者は不具合発見時に調査費用や弁護士費用、補修費等についても十分な情報を集め、「調査無料」や相談窓口の活用が重要です。的確な情報収集と早期行動が被害拡大の防止につながります。

欠陥住宅の具体的な事例一覧と写真付き解説

木造住宅でよくある欠陥事例 – 根入れ不足・ホールダウン金物の誤りなど

木造住宅では見逃されやすい施工不良が多く、代表的な事例が多数報告されています。特に根入れ不足やホールダウン金物の施工ミスは重大な構造不足を引き起こすため注意が必要です。

よくある木造住宅の欠陥事例

-

基礎の根入れ不足:基礎が浅すぎることで耐震性・耐久性が低下します。

-

ホールダウン金物の誤った施工:設置箇所が間違っている、もしくは緩みがあると地震時に建物が浮き上がるリスクが高まります。

-

土台の腐朽:適切な防腐処理がされていない場合、水分やシロアリ被害で強度低下。

-

壁や床の傾斜:僅かな傾きも長期的には大きな被害の原因になります。

欠陥写真の特徴

-

基礎が均一でない・ひび割れが確認できる。

-

金物のボルトが緩んでいる、または固定が不足。

-

土台木材に黒カビや変色が見られる。

損害賠償や保証を受ける際にも、上記の部位写真は重要な証拠となります。

鉄筋コンクリート・鉄骨構造の施工不良範囲と具体的問題点

鉄筋コンクリート造や鉄骨造でも欠陥事例は多く発生しています。主なポイントを表でまとめます。

| 欠陥内容 | 問題点 | 症状の例 |

|---|---|---|

| 配筋ミス | 構造耐力の低下、違法建築のリスク | コンクリート表面の浮き・ひび割れ |

| 鉄骨の溶接不良 | 地震時の倒壊リスク増大 | 溶接部の破断・錆による腐食 |

| 防水処理の甘さ | 漏水、コンクリートの中性化 | 天井や壁に水しみ・カビ |

| コンクリート養生の不適切 | 強度不足・耐久性の著しい低下 | 表面剥離・クラック |

| 窓サッシ・外壁の取り付け不良 | 気密性不足、雨水侵入 | 隙間風や結露、サッシ周辺の漏水 |

なかでも配筋の不足や防水処理ミスは多額の修繕費用や損害賠償請求につながる深刻な問題であり、入居前の専門調査や写真記録の徹底が重要です。

事例に見る欠陥の見分け方と購入前に注意すべき点 – 写真で理解する施工ミス

購入前や内覧時には、専門家の調査を活用しつつ、多数の欠陥事例写真を参考に視覚的に判断することが大切です。

欠陥の見分け方チェックリスト

- 基礎や壁に不自然なひび割れがないかを見る

- 床の傾きや沈みこみを歩いて体感で確認

- 窓やドアの開閉に違和感がないかチェック

- 天井や壁のシミ・カビの発生状況を観察

- 換気口や配管部の仕上げ不足がないか細部まで確認

注意点

-

写真や動画で記録することで、後から損害賠償手続や相談時の重要な資料となります。

-

少しでも不安な症状があれば、無料の欠陥住宅診断を積極的に利用しましょう。

欠陥住宅を避けるために、目視と記録の徹底が重要です。建物保証や責任期間なども事前にチェックし、後悔しない住宅選びを心がけましょう。

欠陥住宅が起こる原因とハウスメーカー別リスク分析

施工管理不足・設計ミスが多発する背景 – 責任体制・現場監督の課題

欠陥住宅の多くは施工管理と設計過程に起因します。特に、現場監督や責任体制の不明確さが被害を拡大させる要因です。住宅建築現場では、現場監督が複数の物件を同時に担当するケースが増加し、1件ごとの管理が行き届かなくなりがちです。設計図から現場への正確な情報伝達が行われず、施工ミスや材料不足が生まれやすい環境です。

下記は典型的な原因をまとめたものです。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 施工管理の甘さ | 工程簡略化・現場監督不足 |

| 設計ミス | 図面と実施工の誤差・確認不足 |

| 材料の品質低下 | コスト削減による資材グレード低下 |

| 責任体制の不透明さ | 複数会社絡む場合の責任分散 |

小規模会社では大工任せの現場が多く、ハウスメーカーでは下請け依存によるムラも生まれます。契約段階で説明責任と連絡体制を十分に確認することが重要です。

ハウスメーカー別欠陥住宅の発生事例・頻度 – メーカーの特徴と評判分析

全国的に知名度が高いハウスメーカーでも欠陥住宅の被害報告は存在しています。特に住宅展示場で人気のメーカーであっても、下記のような傾向が見られます。

| ハウスメーカー名 | 主な欠陥事例 | 口コミ・評判(傾向) |

|---|---|---|

| A社 | 雨漏り・基礎ひび割れ | アフター対応は比較的良好 |

| B社 | 内装仕上げ不良 | 着工数が多くムラがある |

| C社 | 断熱・気密の不足 | 価格重視で部分的に品質難 |

| 地元ビルダー | 屋根・外壁施工不良 | 現場管理が属人化しやすい |

評判やニュースで「施工不良が多い」「問題が発覚しやすい」と指摘されたメーカーも存在します。メーカーごとに現場監督の管理体制や下請け業者の管理品質に大きな差があるため、過去の実例・保証期間・アフターサービスも比較ポイントです。

10年以上経過した住宅に起こる欠陥の実情と長期的リスク

新築から10年以上が経過した住宅では、構造や設備の不具合が顕在化しやすくなります。よく見られる現象には、基礎部分のひび割れ、外壁の剥離、給排水管の漏水、屋根からの雨漏りなどがあります。

10年保証を超えると施工会社の責任期間が終了するケースが多く、トラブル時の費用負担が増加します。長期にわたりメンテナンスや点検が疎かになると、小さな不具合が重大な修繕に発展しやすくなります。特に中古住宅の購入や、20年を超える住まいでは定期的な診断・検査が欠かせません。

注意すべきポイント:

- 瑕疵担保責任期間終了後の補修は自己負担になる

- 20年以上経過した住宅は基礎や構造の再診断を推奨

- 給排水や電気設備も経年劣化リスク増加

リスクを抑えるには、契約前の診断・購入後の定期点検が重要です。

欠陥住宅の購入・建築時の防止策と診断方法

注文住宅・新築・中古物件ごとのリスク回避ポイント

注文住宅や新築、中古住宅それぞれでリスク回避のための注意点が異なります。注文住宅では施工現場の進捗ごとに立会い確認を行い、見積書や設計図と現場の内容が相違ないかをチェックします。新築住宅の場合は、引き渡し前の内覧と第三者機関の建物状況調査(インスペクション)が大切です。チェックリストを使い以下のポイントを確認しましょう。

-

基礎や外壁にひび割れや沈下がないか

-

屋根やサッシからの雨漏り跡がないか

-

床の傾きや異音、ドアの建て付け不良がないか

中古住宅では経年劣化と欠陥を混同しがちですが、シロアリ被害・配管の老朽化・耐震性能などもポイントです。過去の補修履歴や住宅会社の保証内容、検査記録を確認することが欠陥リスク低減の第一歩です。

専門家による欠陥住宅診断・建物状況調査の具体的手順と費用目安

欠陥住宅か否かを見極めるには、一級建築士や住宅診断専門家による調査が不可欠です。診断の主な流れは以下の通りです。

- 依頼前カウンセリングで気になる不具合や過去のトラブルをヒアリング

- 外観・基礎・構造・屋根・室内の目視・計測・機器による詳細調査

- 診断報告書の作成・説明で欠陥の有無や修補必要箇所を具体的に提示

気になる費用については、戸建て住宅で5~8万円程度が相場です。マンションの場合も共用部分を含めた場合は別途費用が加算されることがあります。下記のテーブルで調査内容と主な費用相場を整理します。

| 調査項目 | 説明 | 目安費用 |

|---|---|---|

| 一般的なインスペクション | 基礎・外壁・屋根・設備の点検 | 5~8万円 |

| シロアリ・耐震診断 | オプションで追加可能 | 2~5万円 |

| 詳細な構造調査 | 機器使用(赤外線等) | 10万円以上 |

診断結果によっては設計上の瑕疵や施工不良と判断され、施工会社や売主に契約不適合責任を問うケースもあります。

無料・有料の調査サービスの違いと使い分け – 失敗しない依頼時の注意点

調査サービスには無料と有料の2種類があり、サービス内容と信頼性に大きな差があります。無料調査は主にリフォーム会社などが見積提案を目的に実施するケースが多く、調査範囲や精度が制限される場合があります。一方、有料の第三者機関による調査は専門家の中立的な立場で詳細な診断書が発行され、法的根拠のある証拠資料としても活用可能です。

失敗しない依頼のポイントは以下の通りです。

-

依頼先の資格や実績を必ず確認

-

サービス範囲や調査後のサポート内容を書面で受け取る

-

調査報告書の内容や活用方法を事前に把握する

主な違いを下記にまとめます。

| サービス種別 | 主な特徴 | 適したケース |

|---|---|---|

| 無料調査 | 調査範囲が限定的 | 表面的なチェックや見積依頼向け |

| 有料調査 | 詳細な診断と書面証拠 | 売買・裁判・交渉時に有効 |

欠陥住宅を未然に防ぐには、費用対効果も考慮して専門家選びと調査の質を重視することが大切です。

欠陥住宅だった場合の対処法と法的救済策の詳細解説

住宅に欠陥が見つかった場合、冷静に手順を踏むことが大切です。まず、住宅の設計や施工ミスによる状態か、瑕疵担保責任の期間内かを必ず確認しましょう。発見した問題点は記録写真として残し、業者やメーカーと正式な書面でやり取りを進めることでトラブル防止にもつながります。

早期の段階で建築士や第三者の専門家に「欠陥住宅診断」を依頼することで、原因や被害の程度をはっきり示す根拠が得られます。欠陥住宅に対し10年以上経過しても内容によっては法的救済が可能な事例もあるため、あきらめずに行動することが重要です。

裁判で勝てないケースと勝率が上がる要因 – 弁護士費用相場も含めて

欠陥住宅に関する裁判では、勝てないケースの多くが「証拠不足」や「契約内容が曖昧」なことに起因しています。例えば、口頭のみの約束や現場写真・記録の不足、責任範囲が不明瞭な場合は認定されにくい傾向があります。

下記のポイントを押さえることで勝率向上が期待できます。

-

工事内容や不具合の詳細な写真記録・設計図面の保持

-

勧誘時や契約時の文書・メールの保存

-

早期に専門家(建築士や第三者機関)による調査報告書の取得

弁護士費用の相場は着手金で20~50万円、成功報酬が回収額の10%程度が目安となります。

| 内容 | 勝てない主な原因 | 勝率が上がる要因 | 弁護士費用相場 |

|---|---|---|---|

| 証拠の有無 | 記録不足・口頭のみ | 写真・書面・契約書類の残存 | 着手金20~50万円 |

| 契約内容 | 曖昧・不明瞭な取り決め | 具体的な保証・責任範囲の明記 | 報酬:回収額の10%前後 |

| 早期相談 | 事後対応・責任転嫁 | 初動で専門家・弁護士への相談 | 相談料:無料~1万円 |

損害賠償請求の実際の金額と精神的苦痛に対する補償範囲

欠陥住宅で認められる損害賠償には、修復費用だけでなく、住み替えや引っ越し費用なども含まれることがあります。主な補償項目は以下の通りです。

-

修理・建て直し費用

-

仮住まい費用や引っ越し代

-

住宅価値の減少分

-

精神的苦痛(慰謝料)

損害賠償の金額は数十万円から数百万円、重大な欠陥や長期間の被害であれば1,000万円以上に上ることもあります。精神的苦痛に関しては状況証拠や生活への影響の程度によって判断され、慰謝料として10万円~100万円程度認められるケースも少なくありません。

詳細な請求額の目安を以下の表にまとめます。

| 賠償項目 | 相場金額(目安) | 補足内容 |

|---|---|---|

| 修繕・再建費用 | 50万~数千万円 | 規模・欠陥内容による |

| 仮住まい・引越代 | 10万~100万円 | 請求には領収書等の提出が必要 |

| 慰謝料 | 10万~100万円 | 精神的被害の証明が有効 |

消費者センターや調停、ADR利用の流れと相談窓口活用方法

欠陥住宅をめぐるトラブルは、無料で相談できる公的窓口や第三者機関を利用することで解決への第一歩となります。まずは最寄りの消費者センターや住宅紛争処理支援センターに相談して、状況整理と対応策の助言を受けましょう。

和解を目指す場合、「住宅紛争処理(ADR)」や「調停制度」の活用が有効です。これにより訴訟よりも費用負担が少なく、短期間で合意が得られるメリットがあります。実際の利用手順は次の通りです。

- 欠陥内容の整理と記録(写真・契約書等)

- 消費者センターや住宅紛争処理支援センターへの相談

- 担当者の指導で書類提出・話し合いを進める

- 調停やADRで双方が合意すれば解決

主な相談窓口と特色を下記にまとめます。

| 窓口 | 主なサービス内容 | 相談費用(目安) |

|---|---|---|

| 消費者センター | 相談・助言・関係機関の紹介 | 無料 |

| 住宅紛争処理支援センター(紛争処理) | 調停・和解・第三者の意見付与 | 調停費用:1~2万円前後 |

| 弁護士無料相談 | 法律相談・訴訟アドバイス | 無料~数千円 |

早めの相談と証拠の準備がスムーズな解決につながります。

欠陥住宅の瑕疵担保責任・保証制度・再調査・建て直しの対応範囲

住宅10年保証の延長可能性と費用対効果、施工不良の責任期間

住宅を新築や購入した際には、代表的な保証制度として住宅瑕疵担保責任保険があり、主要構造部や雨漏りなどについて10年間の保証が義務づけられています。近年ではこの10年保証を延長可能なサービスも登場しており、費用は規模や内容により5万円~20万円程度が一般的です。保証を延長することで、築年数の経過に伴うリスクを軽減し、中古住宅の価値維持や転売時の安心感にも効果的です。

施工不良が発覚した場合でも、瑕疵担保責任期間を超過した部分の無償修理には制限がかかるため、責任期間の確認と適切な手続きが不可欠です。費用対効果の面では、保証の延長による保険料と将来的な修理・再施工コストを比較検討し、維持管理計画を立てることが重要です。

瑕疵担保責任の20年規定や不法行為責任の法律的側面

瑕疵担保責任とは、住宅に隠れた瑕疵(欠陥)がある場合、売主や施工会社が一定期間責任を負うものです。一般的には10年間ですが、重大な構造欠陥が後年発覚した場合、不法行為責任の適用で民法上は20年まで請求可能なケースもあります。また、被害者が損害および加害者を知った時点から3年間以内の請求が有効となります。

下記テーブルで主な責任期間を整理します。

| 責任種別 | 権利行使期間 | 対象となる例 |

|---|---|---|

| 瑕疵担保責任 | 10年 | 基礎・柱・屋根などの重大な欠陥 |

| 不法行為責任 | 最長20年(原則3年) | 隠蔽や安全性著しく欠く施工不良 |

このように法的視点からも、期間内に速やかに相談・調査を行いましょう。

賃貸物件で欠陥住宅に遭遇した場合の権利と対応策

賃貸住宅で欠陥や施工不良に遭遇した場合、賃借人としての権利を知っておくことが大切です。民法や借地借家法では、貸主には建物を適正な状態で提供する義務があります。雨漏りやカビ、排水不良などの不具合が生じた場合は、まず貸主や管理会社に速やかに修理を依頼しましょう。

もしも対応が遅れる場合や損害が大きい場合には、家賃の減額請求や修理費用の償還請求が可能なケースもあります。深刻な状況で精神的苦痛や損害賠償問題に発展した場合は、消費者センターや法律専門家への相談が安心です。

賃貸物件のトラブル対応リスト

-

不具合発見時は写真・証拠を記録

-

まずは貸主・管理会社へ連絡

-

対応が不十分な場合は第三者機関へ相談

このような手順で自己防衛と迅速な解決を心掛けましょう。

安心して依頼できる業者の見極め方と最新の業界動向

住宅購入やリフォーム時、安心して任せられる業者の選定は極めて重要です。信頼できる会社を見極めるポイントとして、施工例の豊富さや第三者機関による品質証明、過去のトラブル事例公開の有無が挙げられます。近年では「欠陥住宅を買ってしまった」といったトラブルが消費者センターでも急増しており、事前診断や契約内容の確認がより一層求められています。

特に住宅10年保証延長や無料調査サービスなど、アフターサービスが充実した業者を選ぶことが推奨されます。実際の利用者レビューや事例、カスタマーサポート体制も重視すべきです。また、新築・中古ともに第三者検査による欠陥住宅診断が注目されており、透明性の高い情報開示を行う会社が増加傾向です。

信頼できる業者選びのポイント

- 累計施工件数や実績の確認

- 口コミ評価や悪評内容のチェック

- 住宅性能表示・適合証明など第三者機関の認証取得状況

- 迅速丁寧な顧客対応

- 保証内容や長期フォローの明示

最新の業界動向としては、省エネ性能や耐震性の強化、瑕疵担保責任履行への取り組みが進められています。消費者の意識の高まりにともない、「何年まで責任を取るか」といった責任期間の透明化が進んでいます。

大工や専門家が推薦する優良ハウスメーカーと選定基準

住宅業界のプロである大工や第三者建築士の声を参考に、優良ハウスメーカーを選ぶ際の基準を明確にしましょう。選定基準の一つは、会社の構造設計や現場管理体制の厳格さです。不良施工を防ぐ社内品質基準や、現場ごとの抜き打ち検査の実施状況が調査ポイントになります。

また、「やめた方がいいハウスメーカー知恵袋」などの消費者情報にも目を通し、補修実績や補償金額の具体性、トラブル発生時の迅速対応力をチェックしてください。業界トップクラスとされる企業(例:住友林業など)は、全国規模での累計実績や透明な情報公開、技術継承への取り組みも高評価です。

おすすめの選定基準

-

経験豊富な自社大工や協力業者の採用

-

きめ細かな施工マニュアルや工程管理

-

長期的な保証(10年・20年)の有無

-

独自の点検サービスや省エネ・耐震技術

一般的な大手ハウスメーカーは、万が一の際の損害賠償金額や補償内容が明確な点が特徴です。自分や家族のライフスタイルにあわせて、信頼できる会社を選択することが大切です。

最新欠陥住宅ニュース・トラブル事例から学ぶ注意点

近年報じられた欠陥住宅や施工不良に関するニュースは、消費者にとって重要な警鐘です。例えば、基礎コンクリートの密度不足や鉄筋配筋ミス、住宅設備の設計ミスによる排水不良などが被害事例として多発しています。欠陥住宅を買ってしまった場合、精神的苦痛や経済的損失に直結するため、日頃から異常の早期発見・記録と販売業者とのやり取りの保存が不可欠です。

数年後に瑕疵が発覚した場合でも、10年保証や瑕疵担保責任制度を利用できる可能性がありますが、裁判の勝率や損害賠償金額の交渉には専門家の助力が重要です。近年ではSNSやニュースで事例が可視化されており、「ハウスメーカー欠陥住宅実例」「欠陥住宅裁判」などのキーワードで最新動向を探ることができます。

主なトラブル事例

-

基礎のひび割れや不同沈下

-

屋根・外壁からの雨漏り

-

配管ミスによる水回りトラブル

-

給排水や換気設備の不良

-

断熱・防音性能の不足

トラブル発生時は、証拠写真の撮影や消費者センター・弁護士への早期相談が有効です。

ハウスメーカー比較表案 – 評判や実績の客観的分析

下記は主な大手ハウスメーカーの特徴や強みをまとめた比較表です。ユーザーの要望によって重視ポイントは異なりますが、信頼性とアフターサービスの充実度を総合的に確認しましょう。

| ハウスメーカー名 | 累計実績(戸数) | 保証期間 | 特徴・強み | 主な注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 住友林業 | 30万戸以上 | 最大20年 | 木造軸組工法・堅牢な構造・高級感 | 費用がやや高め |

| パナソニックホームズ | 25万戸以上 | 35年(一部) | 鉄骨造、住宅性能表示の充実 | デザインの選択肢が限られる場合あり |

| セキスイハイム | 23万戸以上 | 60年長期サポート | 工場生産による安定品質 | 増改築制限がある |

| 積水ハウス | 80万戸以上 | 30年 | 耐震性・断熱性・サポート体制 | 価格がハイエンド |

比較のポイントとして保証年数・アフターサービス・実績・口コミをしっかり確認しましょう。不明点があれば必ず直接問い合わせ、納得して契約することをおすすめします。

欠陥住宅購入・入居後に知っておくべき維持管理と資産価値の視点

入居後のトラブルを未然に防ぐ定期点検・メンテナンス方法

定期的な点検とメンテナンスは、住宅の性能を長く保ち、欠陥を早期発見するために欠かせません。特に新築や中古の住宅は、引き渡し直後に小さなひび割れや雨漏り、設備不良などが発生しやすいため、下記のチェック項目を基準に毎年見直しましょう。

| チェック内容 | 点検頻度 | 注意点 |

|---|---|---|

| 外壁・基礎のひび | 年1回 | 亀裂幅が広がる場合は専門調査を推奨 |

| 屋根の状態 | 年1回 | 雨漏りや瓦のズレを早期発見 |

| 給排水・配管 | 年2回 | 漏水やつまりは大きな損害につながる |

| 換気・通気設備 | 年1回 | カビ・結露防止に必須 |

| 設備機器 | 年1回 | 修理・交換の目安を確認 |

リフォームや修理を怠ると損害賠償請求や精神的苦痛に発展するケースも散見されるため、日常的な管理が重要です。

欠陥の有無が資産価値に与える影響と住宅ローン返済の注意

住宅に欠陥が見つかると、資産価値の下落だけでなく売却や住み替え時に大きなハンディキャップとなります。被害が大きい場合、損害賠償請求や訴えを提起する事例も多発しています。

特に以下のポイントは資産価値維持の上で重要です。

-

欠陥による住宅の評価額低下

-

買い手が付きにくい物件への転落リスク

-

住宅ローン残高より売却額が下回る「オーバーローン」への注意

金融機関は瑕疵のある住宅を担保評価から除外する場合があり、返済計画に狂いが生じることも。万一、購入後10年以上経過した欠陥が発覚した際の責任期間や保証の有無も契約時に必ず確認しましょう。

住み替えや賃貸に転用する際のリスクと対応策

欠陥住宅を住み替えや賃貸物件として転用する場合にも専門的な対策が必要です。見過ごされた欠陥は、賃貸化後に入居者からの損害賠償請求や修繕トラブルとなりかねません。

主なリスクと対処法を下表にまとめました。

| リスク | 対策 |

|---|---|

| 欠陥指摘による退去や家賃減額請求 | 入居前に建物診断・修繕を徹底 |

| 賃貸契約トラブル | 契約書へ瑕疵担保に関する条項を明記 |

| 住み替え時の売却価格大幅下落 | 欠陥の有無を第三者機関の調査で証明・開示する |

転売や賃貸に出す前には物件の調査(インスペクション)や補修履歴の整備によって、リスクを最小限に留められます。住宅会社への相談や専門家のアドバイスも効果的です。

欠陥住宅に関するQ&A集:実務的な疑問を網羅的に解消

欠陥住宅の購入から補償請求、長期保証に関するよくある質問を詳細解説

欠陥住宅を購入した際、すぐに取るべき対応は?

1.購入した住宅に欠陥が疑われる場合、まずは購入時の契約書や保証書を確認することが重要です。

2.次に、住宅メーカーや施工業者に状況を報告し、写真など証拠の記録を残しましょう。

3.専門家による欠陥住宅診断を依頼し、診断書を取得すると後の交渉や補償請求がスムーズです。

補償請求や損害賠償の手続きはどのように進める?

-契約内容や瑕疵担保責任の期間(通常10年、構造耐力上主要部分・雨水の侵入防止部分は20年)を確認

-問題点をまとめて住宅メーカーと話し合い

-解決しない場合は消費者センターや弁護士への相談がおすすめです。

長期保証の内容や保証延長の費用目安は?

多くの新築住宅では10年保証、延長には約数十万~数百万円の費用がかかることもあります。保証範囲や期間は業者ごとに異なるため事前確認が不可欠です。

欠陥住宅の施工不良や裁判の具体的な疑問点

よくある施工不良にはどんなものがある?

-基礎コンクリートのひび割れ

-外壁の雨漏りやシーリング不良

-断熱材の不足や手抜き施工

-設計図と異なる工事、排水不良などがあります。

欠陥住宅について訴訟をする場合の勝率や流れは?

欠陥の内容や証拠により異なりますが、証拠がしっかりしていれば裁判で認められる可能性も高まります。

流れは下記の通りです。

1.専門家による鑑定と診断を受ける

2.住宅メーカー等と交渉

3.解決しない場合に裁判を検討

損害賠償金額は欠陥の規模や補修費用、精神的苦痛などを考慮して算定されます。

訴える場合の弁護士費用は?

通常30万円~が相場ですが、案件によって着手金・報酬金・実費がかかります。相談は無料の場合も多いため、複数の専門家に見積もりを取るのが安心です。

欠陥住宅の英語表現や専門用語の解説も含めた多角的Q&A

欠陥住宅は英語でどう表現する?

「defective house」「defective housing」または「flawed house」と表現されます。

英語での欠陥住宅関連用語の一覧は下表を参考にしてください。

| 日本語 | 英語表現 | 補足 |

|---|---|---|

| 欠陥住宅 | defective house | |

| 施工不良 | construction defect | |

| 瑕疵担保責任 | warranty for defects | 取引契約などで用いる |

| 損害賠償 | compensation for damages | 法廷用語 |

| 精神的苦痛 | mental distress | |

| 裁判 | lawsuit |

欠陥住宅と既存不適格の違いは?

欠陥住宅は建築基準法違反や安全性・品質に明確な問題がある住宅であり、設計や施工上の不良が原因です。一方、既存不適格とは建築後に法律改正があったことで現行基準を満たさなくなった建物を指します。購入時にはこの違いをしっかりと確認しましょう。

海外でも欠陥住宅問題は多い?

欧米でも建築基準管理が厳格化されているものの、施工不良や契約トラブルは発生しています。国によって保証や損害賠償制度が異なるため、専門家への相談が重要です。