「婿養子って、実家と養家の“どちら”からも相続できるってご存知でしたか?実は、民法の規定により、婿養子は妻の親(養親)と自分の親(実親)の両方から相続人として扱われます。例えば、【2022年度の家族戸籍統計】では、年間約3万件の養子縁組が成立しており、その中でも婿養子の形態は日本の相続シーンで年々注目を集めています。

「自分も将来、兄弟姉妹と遺産の分け方で揉めないか心配…」「実家に残したい資産もある」「養親側にも迷惑をかけたくない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

法律の基礎から相続割合の実例・図解・最新トラブル対策まで、専門家監修で徹底解説します。損をしないポイントも丁寧に押さえているので、「まさか」で後悔しないためにも、このまま最後までじっくりご覧ください。

- 婿養子による相続を徹底解説!法律・実例・図解で全体像を完全網羅

- 婿養子による相続権と法定相続人の範囲 – 実親・養親両方の法的地位を図解付きで徹底理解

- 婿養子による実際の相続割合 – 実例を交えた分割パターンと兄弟間の相続調整

- 婿養子による相続税に関する基礎知識と節税対策 – 2割加算や相続放棄も詳しく解説

- 婿養子による相続トラブルと法的課題 – よくある問題例と防止策を弁護士視点で解説

- 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成実践 – 婿養子を含む図解の最新テンプレート提供

- 婿養子の実家相続権と婚姻後の法的立場 – 知られざるポイントと最新判例の動向

- 婿養子による相続に関する最新の質問集と実例解説 – ユーザーが直面しやすい疑問に具体回答

- 婿養子相続にまつわる専門用語解説と関連法律のポイント理解

婿養子による相続を徹底解説!法律・実例・図解で全体像を完全網羅

婿養子とは何か?養子縁組の種類と「婿入り」との違い – 定義・家制度との関係を詳述

婿養子とは、妻の家に入り、妻の両親と「養子縁組」を結ぶことで、その家の戸籍に入り込む男性を指します。家制度が重視されていた時代から続く慣習ですが、現在では法的にも家族の一員として扱われます。単なる「婿入り」とは異なり、養子縁組を行うため法律的な親子関係が成立します。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、婿養子の場合は多くが普通養子縁組です。この手続きによって、婿養子は実親と養親(妻の両親)の双方と親子関係を持つことができます。これにより、相続や戸籍に関して特別な法律上の効果が生じます。

養子縁組後は戸籍上の姓が変わり、戸籍筆頭者を継承するケースも多く見られます。養子縁組の形式や目的、家族間の関係調整によって将来の相続や財産継承に大きな影響があります。

婿養子の法律上の定義と背景

日本の民法に基づき、婿養子となることで法的な親子関係が養親(妻の両親)と成立します。婿養子は養親の法定相続人となるほか、実親との親子関係も維持されるため、両親双方からの相続権を持つのが大きな特徴です。

相続権の順位は、実子と同じ扱いとなり遺産分割でも平等な取り扱いです。また、相続税についても一般の養子と同様の規定が適用されます。なお、養子縁組が成立することで、相続関係説明図や相続関係図にも養子として明記されることになり、手続き上も重要な役割を果たします。

社会的背景としては、家名存続や後継者不足を解消する目的で婿養子制度が利用されてきました。現代でも、家業や土地の承継、相続税対策などの理由で選択される場合があります。

婿入りと婿養子の違い:相続権との関係性

単なる婿入りの場合、結婚によって妻の家に入るものの、養子縁組がされていなければ妻の両親の相続権は発生しません。一方、婿養子の場合は、養子縁組の効力により法定相続人となり、相続順位も実子と同様です。下記の表で違いを整理します。

| 項目 | 婿入り | 婿養子 |

|---|---|---|

| 戸籍 | 妻の家の戸籍に入ることも | 妻の両親と親子関係が成立 |

| 実親との関係 | 変化なし | 実親とも親子関係維持 |

| 相続権 | 妻の両親にはなし | 妻の両親からも実親からもあり |

| 相続順位 | 無関係 | 実子と同等の法定相続人 |

このように、婿養子になるかどうかで、法的な関係や将来の財産継承に大きな違いが生じます。特に相続トラブル回避や税務対策でも、相続関係の明確化は重要な視点です。

普通養子縁組・特別養子縁組の違いと相続権への影響

養子縁組の種類ごとに、相続権には以下の違いがあります。

| 養子縁組の種類 | 親子関係 | 実親との相続 | 養親との相続 | 相続税加算 |

|---|---|---|---|---|

| 普通養子縁組 | 実親・養親双方と可 | あり | あり | 一定数以上で加算 |

| 特別養子縁組 | 実親と親子関係消滅 | なし | あり | 一定数以上で加算 |

婿養子の大半は普通養子縁組で、実親と養親の両方から相続が可能となります。特別養子縁組になると実親との関係は消滅し、養親のみ相続権が生じます。相続税申告時には養子加算の規定も関係してくるため、専門家への事前相談が重要です。分からない点は遺産分割協議の場や、相続関係説明図の作成時にも明確にしておきましょう。

婿養子による相続権と法定相続人の範囲 – 実親・養親両方の法的地位を図解付きで徹底理解

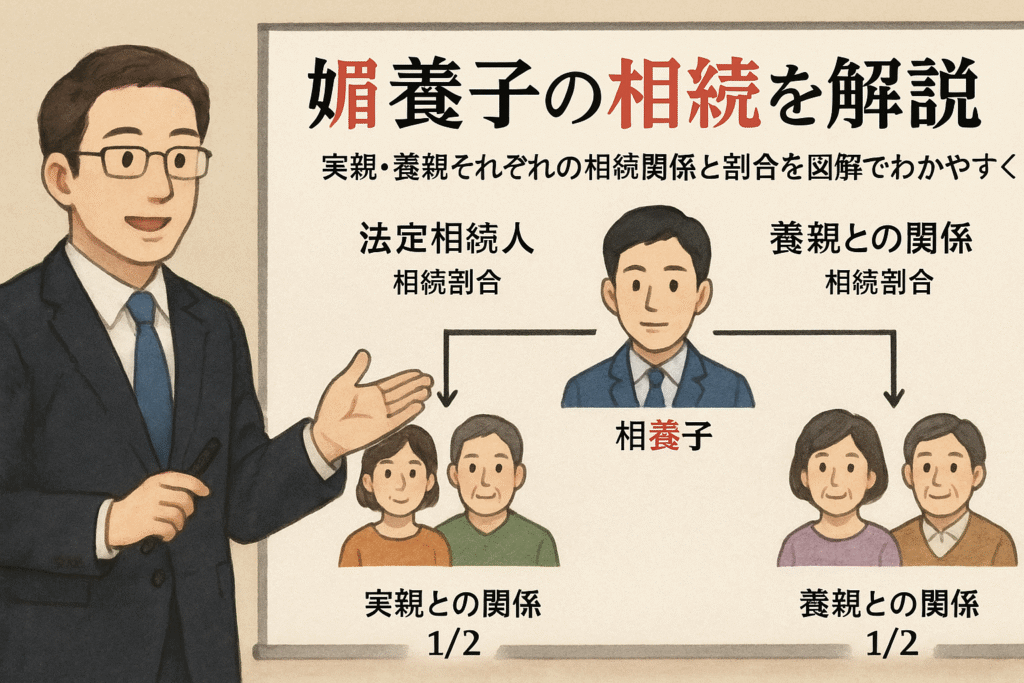

婿養子の養親と実親における法的相続人としての地位

婿養子は養親(一般的には妻の両親)だけでなく、実親に対しても法定相続人となる特徴があります。これは、養子縁組によって養親と新たに親子関係を結びつつ、実親との法的親子関係を失わない制度になっているためです。民法上、婿養子としての地位は実子と同等であり、遺産分割や相続手続きでも特別な扱いを受けることはありません。相続割合についても、実子とまったく同じ基準で算出されます。

養親・実親それぞれの遺産分割協議で、婿養子本人が正当に関与できる権利を有している点は、一般の養子や実子と変わりません。家族関係や相続の範囲に混乱が生じやすいので、両家との関係を丁寧に整理しておくことが重要です。

相続順位の理解と婿養子の位置づけ

婿養子が家族内でどの順位で相続権を持つかは、民法で明確に定められています。婿養子は実子と同一の第一順位相続人です。つまり、被相続人(養親・実親)が亡くなった場合、配偶者と共に最優先で財産を分け合う権利があります。また法定相続情報一覧図や相続関係図でも、実子と同じ記載方法・線種で表現されます。

下記は相続順位のイメージです。

| 順位 | 相続人の例 | 婿養子の位置付け |

|---|---|---|

| 1 | 子(実子・養子・婿養子)、配偶者 | 婿養子=実子扱い |

| 2 | 両親、祖父母 | 実親・養親とも該当 |

| 3 | 兄弟姉妹、甥姪 | 必要に応じて該当 |

婿養子は両家の「子」となり、双方の親の財産に対して相続権を持つ点が特徴です。

相続関係説明図の作成方法と婿養子特有の表記ポイント

相続関係説明図は、相続手続きを効率化し、関係者間のトラブルを予防する重要な資料です。婿養子の場合、下記の点がとくに大切です。

-

養親(妻の親)と実親の両方を親子関係線でつなぐ

-

義理の兄弟姉妹も正しく記載

-

養子縁組でつながった家系図の線は「実線」や「二重線」で区別する

法務局への提出書類や遺産相続の話し合いにも使われるため、誤った記載は相続手続き全体を遅延させるリスクがあります。

実践的な相続関係説明図テンプレートと書き方のコツ

相続関係説明図を作成する際は、法務局が公開しているテンプレートや様式に沿って記載しましょう。養子は点線を使用して養子縁組の経緯を示しますが、婿養子に関しても通常の養子と同様に対応します。

手順としては、

- 被相続人(養親・実親)の氏名を中央に記載

- 婿養子の欄には実親と養親の両方を線でつなぐ

- 配偶者・兄弟姉妹を漏れなく記入

- スペースが足りない場合は「法定相続情報一覧図」のサンプルを参照

ポイントとして、

-

誤字脱字があると受理されないので細心の注意が必要

-

婿養子と婿入りとの違いも図中の注釈などで明記

-

親族の同意が必要となる場合もあるため、事前に全員の戸籍確認を行う

法的に正しい相続関係説明図を用意しておくことで、不動産や預金、事業承継の場面で円滑な相続手続きにつながります。

婿養子による実際の相続割合 – 実例を交えた分割パターンと兄弟間の相続調整

婿養子の法定相続分は実子と同等か?

婿養子は養親や実親の相続において法的に実子とまったく同じ扱いを受けます。養子縁組により、法律上の親子関係が成立することで、相続権や相続順位、遺留分制度も実子と等しい権利が認められます。

たとえば、養親が死亡した場合、婿養子は実子と同等に遺産を分割する対象となり、兄弟姉妹間でも法定相続分の割合は平等です。また、実家の両親が亡くなった場合でも相続権は残るため、相続関係説明図にも実親・養親双方に婿養子として記載されます。相続順位の点でも、実子や他の養子と並び、優先権を失いません。

妻の実家・養家双方の相続割合の典型例

婿養子は“養親”と“実親”双方の遺産を相続できます。各家での相続割合は法定相続分によりますが、下記のテーブルが典型的な配分例です。

| 相続する親 | 相続人構成 | 婿養子の相続分 |

|---|---|---|

| 妻の両親(養親) | 養親+実子2人 | 1/3(実子と等分) |

| 自分の実親(実家) | 実親+実子3人 | 1/4(全員等分) |

実親にも養親にも相続権を持ち、自分の兄弟姉妹や妻側の兄弟姉妹とも分割することが基本となります。このため、婿養子の相続関係説明図は複雑になりやすく、慎重な整理が重要です。

兄弟姉妹がいる場合の相続割合の調整ポイント

兄弟姉妹が複数いる場合、養親と実親それぞれの相続で分割基準は異なります。遺産分割協議では以下の注意点があります。

-

各相続人ごとの持分で相続分配分が決まる

-

遺言がある場合は、内容が優先される

-

兄弟姉妹間で相続放棄や税負担の話し合いが必要なケースあり

相続関係説明図や法定相続情報一覧図を用い、正確な相続人を把握することでトラブルを防止できます。しっかり協議することで不公平感や申告ミスも回避できます。

配偶者と子どもがいる場合の相続扱い

婿養子が死亡し、配偶者や子どもがいる場合、自身の財産は配偶者と実子・養子(子ども)で分割します。法定相続分の基本は以下の通りです。

-

配偶者が1/2

-

子ども(実子・養子を問わず)が残り1/2を人数等分

たとえば子ども2人なら、各1/4ずつとなります。また、相続税の課税枠や控除額、相続税対策も家族構成次第で変化するため、専門家へ相談することが有効です。相続放棄や特定の財産譲渡を希望する場合も、十分な情報整理が大切です。

婿養子による相続税に関する基礎知識と節税対策 – 2割加算や相続放棄も詳しく解説

婿養子が受ける相続税の基本ルール

婿養子は養子縁組によって配偶者の親との間にも法的な親子関係が成立します。これにより、養親が亡くなった場合、婿養子は「子」と同じく法定相続人となり、実親・養親の両方から相続権を持つことができます。

相続税の計算では、婿養子は実子と同じ扱いとなります。つまり、養親と実親からそれぞれ法定割合に基づいて遺産分割がされ、相続税課税枠・控除額も実子と同じ扱いです。下記は主なポイントです。

| 区分 | 婿養子扱い | 実子との違い |

|---|---|---|

| 法定相続分 | 同等 | なし |

| 相続税課税枠 | 同等 | なし |

| 控除額 | 同等 | なし |

| 相続順位 | 子として | なし |

家族や兄弟との関係、財産分割でのトラブルを防ぐには、正しい知識と関係説明図の作成が重要です。

2割加算の有無と孫養子との違い

相続税には特定のケースで2割加算が適用される場合があります。2割加算は、「被相続人の子」や「配偶者」以外の人が相続するときに課せられるものです。しかし、婿養子は法的に「子」と同じ地位になるため、2割加算の対象ではありません。

一方で、孫養子(孫を養子とする場合)は、2割加算の対象となります。これは孫養子が「子」ではなく「孫」として認識されるためです。

| 区分 | 2割加算 |

|---|---|

| 婿養子 | なし |

| 孫養子 | あり |

| 配偶者 | なし |

| 兄弟姉妹 | あり |

養子の種類や養子縁組の時期によって税務上の扱いも異なるため、専門家への確認が大切です。

婿養子が相続放棄する場合の流れと注意事項

婿養子が相続を希望しない場合や相続財産に負債が多い場合、相続放棄を選択することができます。相続放棄をするには、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。

相続放棄の流れは以下の通りです。

- 家庭裁判所への申述書提出

- 必要書類(戸籍謄本・住民票など)の準備

- 放棄申述受理通知書の取得

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。そのため、他の兄弟や相続関係者とあらかじめ連絡を取り合うことも重要です。

| ポイント |

|---|

| 放棄は3か月以内に手続きが必須 |

| 相続放棄後は財産分与や相続関連の一切の権利が消滅する |

| 実親・養親からの放棄はそれぞれ別扱いになるため注意が必要 |

婿養子のための相続税節税ポイント

婿養子の相続でも、適切な対策を取ることで相続税を抑えることが可能です。節税のポイントを以下にまとめます。

-

養子控除の活用:養子がいる場合、相続税の基礎控除額が増えます。最大で実子+養子の数分控除枠が拡大されます。

-

生命保険や不動産の活用:相続財産の種類によって課税評価額が異なるため、事前の見直しが重要です。

-

生前贈与の利用:暦年贈与や配偶者控除など生前贈与制度を活用し、課税対象財産を減らします。

-

遺言書や相続関係説明図の整備:遺産争い防止、早期手続きに直結します。

箇条書き:

-

強調:養子縁組による控除枠拡大で節税効果が期待できる

-

強調:生前対策の有無で最終的な納税額が大きく変わる

-

強調:専門家への相談でトラブルや手続きミスを回避可能

これらを活用して、家族全体で納得する円滑な相続を目指しましょう。

婿養子による相続トラブルと法的課題 – よくある問題例と防止策を弁護士視点で解説

婿養子の相続における代表的な争いのパターン

婿養子が関与する相続では、実親と養親の双方から相続権を持つ点が特徴です。このため、どちらの家系の財産分割でも揉めごとが起きやすい傾向にあります。特に、他の兄弟姉妹や実子と相続割合を巡る対立が生じやすいです。以下のようなパターンが代表的です。

-

相続分の計算を巡る誤解

-

他の兄弟姉妹との遺産分割の調整

-

相続関係説明図や関係図の記載ミスによるトラブル

また、「婿養子=外部の人」という意識から、感情的な対立が深まるケースも見られます。家系ごとの事情を理解した上で、早期に家族間での情報共有を行うことが重要です。

離婚・離縁後の相続権とリスク

婿養子が離婚、または離縁した場合、養親家との法律上の親子関係が解消されるため、原則として相続権は消滅します。ただし、離婚だけでは親子関係が残る場合もあるため、戸籍記載の有無や養子縁組解除手続きの有無をしっかり確認しましょう。

特に注意すべきリスクは以下の通りです。

| リスク内容 | 詳細 |

|---|---|

| 養親との離縁 | 相続権消滅。相続順位から除外 |

| 離婚のみで離縁未手続き | 養親との親子関係が残り相続権も存続 |

| 財産分割協議のやり直し | 関係解消後に協議をやり直すケース |

離婚や離縁による相続権の喪失については、弁護士や戸籍事務担当者への相談が不可欠です。

遺言書の効力と婿養子関連の注意ポイント

遺産争いを防ぐには遺言書の作成が有効です。ただし、婿養子の場合、実親・養親双方の相続人となるため、それぞれの家で遺言内容を十分に確認する必要があります。

特に注意すべき点は

-

遺言書で特定の相続人を除外する場合、遺留分の侵害に注意が必要

-

婿養子の立場が不明確な遺言は、相続関係説明図の作成ミスとなりやすい

遺言書作成の際は、家族構成や相続順位を明文化し、法定相続人関係図も同時に準備するのが安全策です。

兄弟間で摩擦が生じるケース

婿養子が相続人となることで発生しやすいのが、実家や養家の兄弟姉妹との摩擦です。兄弟の中で一人だけ婿養子となっている場合、遺産分割や相続放棄を巡り疑念や不満が生じることが少なくありません。

このような摩擦が起きやすい典型例は次のとおりです。

-

実親の相続時に「婿養子は既に養家から財産を得ているのだから辞退すべき」などの主張

-

養親の相続で「実子より優遇された」と捉えられるケース

-

相続関係説明図の作成過程で親族間で情報共有がなされていない

相続トラブルの予防策としては、事前に法定相続人や相続分の計算根拠を家族で確認し合うことが大切です。専門家による書類のチェックも有用です。

相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成実践 – 婿養子を含む図解の最新テンプレート提供

相続関係説明図の基本構造

相続関係説明図は、相続手続きで必要な法定相続人の関係を一目で示す重要な資料です。家族構成や養子縁組の有無を相関図で可視化し、遺産分割協議や相続放棄の際にも役立ちます。特に婿養子がいる場合や兄弟姉妹が多い世帯では、誰がどのように相続人になるのか、明確な把握が欠かせません。

以下は基本構造の要点です。

-

法定相続人の立場ごとに実線や点線でつなぐ

-

配偶者、子、兄弟姉妹、両親、養親など関係性を明示

-

婿養子や養子縁組は「養子」や「婿養子」など役割を明示

-

戸籍や法定相続情報一覧図の内容と照合できるように整理

この図を活用することで、相続分や順位の誤認、手続き上の不備を未然に防ぐことができます。

婿養子特有の線・記号の書き方ポイント

婿養子を含む相続関係説明図は、普通養子や特別養子と区別して記号や線の引き方に注意が必要です。婿養子は本来、妻の両親の養子となるため、妻の家族と養子縁組を結んだことを示します。

主なポイントは以下の通りです。

-

婿養子(養子)には「養子」や「婿養子」と明示して記入

-

養子縁組を表す場合、点線や二重線などで親子関係を示す

-

戸籍を根拠にして、実親と養親の両方を記載

-

法定相続人は相続順位をふまえて配置

相続関係説明図では、配偶者、実子、養子、兄弟姉妹など全員を一覧化し、線と記号を用いて正確に表現することが重要です。

法定相続情報一覧図と法務局申請用フォーマット紹介

法定相続情報一覧図は、相続手続きの大幅な効率化に役立つ資料です。特に金融機関や不動産登記、相続税申告の際に、法務局に提出することで煩雑な書類提出が一度で済みます。法定相続情報一覧図には以下が必須です。

-

被相続人の氏名、生年月日、死亡日、戸籍上の続柄

-

全相続人の氏名・続柄・生年月日

-

婿養子など養子縁組の場合、養親・実親の両方の記載

法的要件を満たすためには、戸籍謄本など公的資料を基に正確に作成することが不可欠です。法務局の公式フォーマットを用いれば、全国どの窓口でも提出可能です。

無料テンプレートの配布例とカスタマイズ案

相続関係説明図や法定相続情報一覧図は、専門家が作成した無料テンプレートを活用することで、誰でも簡単に作成できます。特に婿養子を含むケースでは、標準テンプレートをカスタマイズするだけで正確な書類が完成します。

テンプレート利用の一例:

| 提供内容 | 特徴 | カスタマイズポイント |

|---|---|---|

| 相続関係説明図テンプレート | エクセル・PDF対応 | 婿養子・養親欄の追加 |

| 法定相続情報一覧図テンプレート | 法務局公式フォーマット フリー | 養子特有の続柄を編集 |

| 書き方ガイド | 記号・線の例示 | 相続関係に応じて増減が可能 |

ポイント

-

テンプレートは法務局や士業サイト等で無料取得可能

-

婿養子欄や相続分割の記載欄を設けるなど、家族状況ごとに修正が可能

-

不明点は税理士や弁護士などの専門家に確認しながら作成するのがおすすめです

これらの資料を適切に準備し、相続手続きを進めることで申請の煩雑さも軽減できます。

婿養子の実家相続権と婚姻後の法的立場 – 知られざるポイントと最新判例の動向

婿養子になっても法定相続人の地位は変わらない理由

婿養子という言葉は広く知られていますが、実際に婿養子になった場合、実家の相続権がどうなるか不安を感じる方は少なくありません。結論として、婿養子となっても実親との親子関係が戸籍上継続するため、法定相続人の地位は変わりません。養子縁組をしても、実親・養親の両家で法定相続人に該当し、例えば両親が亡くなった場合も婿養子はきちんと相続権を持ちます。

下記のように整理できます。

| 項目 | 実家の相続権 | 婚姻姓 | 親子関係 |

|---|---|---|---|

| 婿養子前 | 有り | 旧姓 | 実親子 |

| 婿養子後 | 有り | 新姓 | 実親子+養親子 |

また、法定相続人として認められるだけでなく、相続分も法定割合通りで、実子と同じ取り扱いとなります。

婿養子の姓が変わっても実家相続に与える影響

養子縁組で夫の姓が妻側に変わるケースがよくあります。しかし、姓の変更は相続権自体には影響しません。実家の遺産分割時にも、相続関係説明図や相続関係図の作成で、養子としての扱いが明記されるため、正しく手続きを進めれば問題なく相続人に認定されます。

強調したいポイントは以下のとおりです。

-

姓が変わっても戸籍上の実親子関係は継続される

-

実親、養親のどちらにも相続権を持つ

-

名字や住所の変更があっても、法定相続人である要件に違いはない

このように、婚姻時の姓の変更を心配する必要はなく、法律上の権利はしっかりと守られています。

最新の裁判例が示す実家相続権の扱い

最近の裁判例でも、婿養子の実家相続権について明確な判断が繰り返されています。特に注目すべきポイントは、普通養子縁組された場合、実親子関係が消滅せず、実親の遺産をしっかり相続できると法的に認められている点です。

さらに、次の点にも留意が必要です。

-

特別養子縁組の場合のみ、実親との法律上の親子関係が消滅する

-

普通養子縁組であれば、実家の相続人・相続順位・相続分に影響なし

-

相続放棄・遺言・家族間トラブルなど個別事情に注意

判例では、「婿養子となった後も実家の財産、兄弟・姉妹との法定相続割合に差がない」ことが繰り返し確認されています。相続税や不動産、相続関係説明図の作成についても、養子縁組後の手続きに支障はありません。安心して実家の相続手続きを進めるためにも、早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

婿養子による相続に関する最新の質問集と実例解説 – ユーザーが直面しやすい疑問に具体回答

婿養子の相続権は実親・養親どちらに強いのか?

婿養子になると、実親と養親の両方から法定相続人として認められます。相続権の強さに差はなく、実子と同じ立場で遺産分割協議に参加します。たとえば、実家である実親が亡くなった場合も、妻側の両親(養親)が亡くなった場合も、両方から遺産の相続権を持つのが大きな特徴です。

相続関係をイメージしやすいように、関係図の概要をまとめます。

| ケース | 相続権の有無 | 相続の具体例 |

|---|---|---|

| 実親死亡 | ある | 実親の兄弟姉妹と兄弟姉妹間で分割協議 |

| 養親死亡 | ある | 養親の子供・孫と同じ相続分となる |

どちらの相続においても、配偶者(妻)や兄弟と同じ順位で争う場面が出るため、両親死亡時に双方から財産相続が可能です。

婿養子の兄弟との相続トラブルはどう回避する?

婿養子と兄弟姉妹で相続分を巡るトラブルが増えています。主な原因として、「相続割合や遺産の分配方法に関する意見の食い違い」「実家の不動産や家業の承継」などが挙げられます。これらの問題を回避するためには、事前に話し合いを重ね、遺言書の作成や相続関係説明図を整備することが重要です。

注意したいポイントは以下の通りです。

-

遺産分割協議に全員が納得して参加する

-

法定相続分に従った公平な配分を意識する

-

家族構成や兄弟の立場を相続関係説明図で明確化する

特に、兄弟姉妹が多い家庭や分割資産が複雑な場合は、専門家への相談も有効です。

離婚後の婿養子の相続権はどうなる?

離婚した場合でも、婿養子が養親と離縁手続きをしない限り、養親との親子関係は続き、相続権も消滅しません。つまり、養親の法定相続人であり続けます。一方、離縁届が受理された場合は、養親との法律上の親子関係が消滅し、相続権も同時になくなります。

下記に整理します。

| 状況 | 婿養子の相続権 |

|---|---|

| 離婚のみ | 権利はそのまま |

| 離婚+離縁 | 権利は消滅 |

離婚時の離縁については双方でよく話し合い、届出の有無で相続への影響をしっかり確認することが大切です。

婿養子が亡くなった場合の相続順序と対策

婿養子本人が亡くなった際、配偶者(妻)が第一順位の相続人となります。妻が先に死亡している場合は、子供がいれば子供が、いなければ両親や兄弟へと順番に相続権が移ります。

一般的な相続順序は次の通りです。

- 妻

- 子供

- 実親・養親

- 兄弟姉妹

遺産分割で異なる家系の財産が混在するケースでは、遺言書の活用や相続関係説明図で権利関係を整理し、トラブルを未然に防ぐことが効果的です。

婿養子と養子縁組なしの違いによる相続の違い

婿養子と養子縁組なし(一般的な婿入り)では相続権に大きな違いがあります。婿養子の場合、養子縁組によって養親の法定相続人となりますが、単なる婿入り(妻の姓を名乗るだけ)の場合は、妻側の家には相続権が発生しません。

違いをまとめると以下の通りです。

| 立場 | 妻の実家への相続権 | 実親への相続権 |

|---|---|---|

| 婿養子 | あり | あり |

| 婿入り(養子縁組なし) | なし | あり |

親族関係を明確にした相続関係説明図を作成することで、手続きや税務申告も円滑に進みます。相続対策を検討する際は、早めに親族の意向を確認し、必要な手続きを済ませることをおすすめします。

婿養子相続にまつわる専門用語解説と関連法律のポイント理解

婿養子関連の法的用語集

婿養子に関しては、用語や法律の意味を正しく把握しておくことが大切です。ポイントとなる用語を以下の表にまとめます。

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| 婿養子 | 結婚と同時、または結婚後に妻側の家に入って養子縁組をした男性 |

| 養子縁組 | 法律上、他家の子として届出し、親子関係を新たに結ぶ行為 |

| 実親 | 婿養子となった人のもともとの親(生物学上の親) |

| 養親 | 婿養子の縁組によって法的に親子関係となる、妻側の親 |

| 相続人 | 被相続人(亡くなった方)の財産を受け継ぐ権利を持つ人 |

| 相続関係説明図 | 相続手続きに必要な家族や親族関係を図式化したもの |

このように、婿養子は法律上の親子関係を結んだ養親が生じ、また実親との関係も残るのが大きな特徴です。

相続の基本用語と婿養子独自のポイント

相続の分野には多くの専門用語があります。特に婿養子の場合に重要なものとそのポイントをまとめます。

-

法定相続人:法律で定められた相続人。婿養子は実親、養親両方の法定相続人になります。

-

相続分:各相続人が相続できる割合。婿養子はそれぞれの家で実子と同じ割合で相続可能です。

-

遺産分割:遺産の分け方を決める行為。養子は複数の家庭でそれぞれ分割協議に参加できます。

婿養子の独自ポイントとして、“両親双方から相続できる”ことが挙げられます。また、相続税の2割加算も養子縁組の状況によって変わるため、手続き時には注意が必要です。

民法における婿養子の規定の解説

民法は養子や相続について明確に規定しています。主な要点は次の通りです。

-

婿養子も「普通養子」として縁組されれば、実親・養親双方の子となります。

-

実親との親子関係は通常消滅しないため、双方の遺産相続人となります。

-

相続順位は、実子・養子ともに同じ順位です。

例えば、両親が亡くなった場合の相続関係説明図を作成し、被相続人・相続人の構成が複数家系にわたることを視覚的に整理できます。なお、養子縁組の種類によっては特例がありますが、一般的な婿養子の場合は実親との関係も残ることが特徴です。

相続放棄・代襲相続・遺留分とは何か

相続の重要な関連用語をわかりやすく整理します。

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 相続放棄 | 相続人が相続を受けないと意思表示し、家庭裁判所で手続きすること |

| 代襲相続 | 本来の相続人が先に亡くなった場合、その子や孫が代わりに相続する制度 |

| 遺留分 | 法定相続人が必ずもらえる最低限の遺産割合。遺言があっても一定の割合は請求できる |

婿養子でも、相続放棄すれば債務や負担を免除されますが、他の相続人にその分が分配されます。代襲相続や遺留分についても、婿養子は実子同等に保護され、家族内のトラブルや相続税負担回避の相談が増えています。相続関係説明図や一覧図を活用し、家族・親族関係を明確にしておくことが実務上も効果的です。