「賃貸併用住宅に興味はあるものの、『本当に後悔しない?』と不安を感じていませんか。近年、賃貸併用住宅を選ぶ人は増加傾向ですが、実際には新築住宅の約【6~7%】がこの仕組みを取り入れている一方、『想定外の生活音トラブル』や『空室リスク』『資産価値の下落』などで後悔を経験するオーナーも少なくありません。

特に、管理会社との契約や入居者との関係悪化、間取りの計画ミスといった見落としは長期的な損失につながることも。物件選びから家賃設定まで、1つの判断ミスが数百万円単位の負担増や「売却できない」という現実のリスクになって現れるケースもあります。

「節税効果が高い」「住宅ローンを活用できる」…そんなメリットばかりが強調されがちですが、最も大切なのは実態とリスクを正しく知り、マイナス面を具体的に把握しておくことです。

このページでは、数多くの実例や公的データを参照し、よくある後悔・失敗例から、後悔しやすいパターン、そして購入前に絶対知っておくべきチェックポイントまでを幅広く解説します。結果的に、将来の大きな損失や後悔を回避できる「選択眼」を身につけられる内容です。

今後の人生を左右する『住まいと投資』の正解を、一緒に見つけていきましょう。

賃貸併用住宅で後悔が多い理由と購入前に知っておくべきポイント

賃貸併用住宅とは何か?基本構造と仕組みの解説

賃貸併用住宅は、自宅部分と賃貸部分を一つの建物内に併設した住宅を指します。自宅に住みながら、賃貸部分から得た家賃収入で住宅ローンの返済負担を軽減できるのが特長です。一般的に、建築や住宅ローンの条件に制約がある場合も多く、計画段階から注意が必要です。不動産投資と自宅取得を同時に叶えられる点で人気が高いですが、ローン審査の基準や税金、相続、修繕費用などをしっかり把握しなければなりません。

下記の表で、基本構造と主な特徴を整理します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自宅部分 | オーナーの住居スペース |

| 賃貸部分 | 入居者向け賃貸スペース |

| 主なメリット | 家賃収入・住宅ローン組みやすさ |

| 注意点 | プライバシー・空室リスク・管理負担 |

| 適用ローン | 住宅ローンまたはアパートローン |

賃貸併用住宅を検討する際は、自分と家族の生活スタイルや将来設計に合致するかを必ず事前に見極めてください。

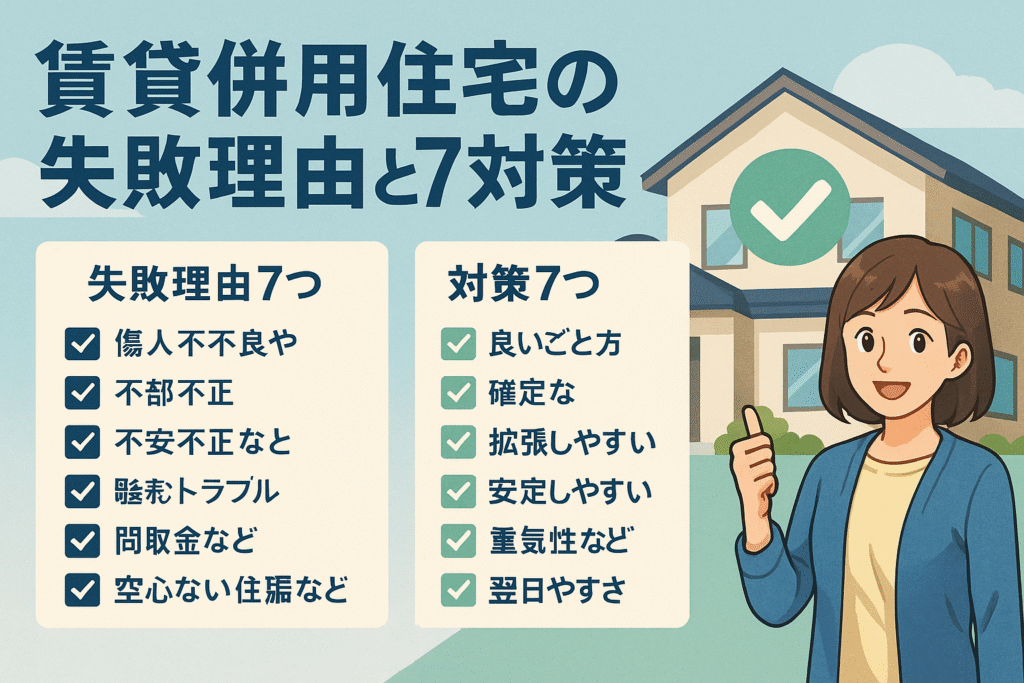

後悔の典型パターン7つの詳細解説

賃貸併用住宅には魅力だけでなく、多くの人が直面する典型的な後悔パターンがあります。実際に失敗事例がブログや口コミでも多く報告されており、特に次の7パターンが代表的です。

-

生活音やプライバシー問題

→入居者の生活音や共用部分でのトラブルがストレスになるケースが多発しています。 -

入居者募集が想定以上に難しい

→賃貸需要の低い立地や間取りの不適切さが原因で空室率が高く、家賃収入が安定しないリスクも無視できません。 -

売却しづらい

→賃貸併用住宅は一般住宅やアパートに比べて、流動性が低く売却が困難になることがあります。 -

収益性が見誤りやすい

→修繕費や管理費、将来の家賃下落リスクを計算に入れず収益計画が甘くなるケースが多いです。 -

住宅ローン審査の難航

→収入や土地評価によっては希望通りの借入ができないことがあります。 -

家族や自分の生活変化への不適合

→家族が増えたときやライフスタイルの変化にうまく対応できない事例も存在します。 -

税制や制度の誤解

→節税効果や住宅ローン控除の計算を誤り、思ったよりメリットを享受できないという相談も多数みられます。

下記のリストを参考に、重要な落とし穴を事前に把握しておきましょう。

-

生活音トラブルとプライバシー問題

-

空室が長期化し家賃収入が減少

-

売却困難による資産流動性の低下

-収益計画の甘さによる経営破綻

-住宅ローン条件の想定外

-ライフスタイル変化への非対応

-節税・制度の誤解

後悔を生む主な誤解と勘違い

賃貸併用住宅の失敗は、「誤った前提や過度な期待」から生じることが多いです。特に多い誤解は以下の通りです。

-

「節税効果だけを期待すれば良い」と考えてしまうと、ローン返済に必要以上の家賃収入を見込んでしまい失敗しがちです。

-

住宅ローンの利用=必ずお得ではない点も注意が必要です。住宅ローン控除や金利優遇がある一方、物件価値や収益力次第では思うようなメリットが得られません。

-

管理やリフォーム費用を過小評価しがちで、長期的な収支シミュレーションが甘いパターンが後を絶ちません。

-

周囲の成功例やメーカーランキングに引きずられ、情報収集が不十分なまま決断するのも危険です。

しっかりとした収支計画、管理体制の構築、現実的な家賃設定と出口戦略を踏まえて賢く判断することが重要です。誤解や思い込みを正し、専門家への事前相談や実例の確認を徹底することが後悔しない秘訣です。

賃貸併用住宅で後悔しやすい失敗事例とリアルな体験談分析

プライバシー・生活リズムのズレによるストレス事例

賃貸併用住宅では、オーナーの自宅部分と賃貸部分の距離が近いため、プライバシーの確保が困難になることがあります。特に、生活リズムが異なる入居者との間で起こる音や生活時間帯のズレが、ストレス源となっています。例えば、深夜に帰宅する入居者の足音や、早朝に始まる生活音が壁越しに響くと、日常生活の快適さが損なわれることがあります。

| 実際の後悔事例 | 内容 |

|---|---|

| 防音不足 | 隣室のテレビや話し声がしっかり聞こえ、安眠できなくなった |

| 生活音トラブル | 早朝や深夜のシャワー音で夫婦生活に支障が出た |

| 視線・干渉 | 入居者の出入りが頻繁で、家族のプライバシーが気になる |

このようなストレスは、設計段階での防音や動線分離で緩和可能ですが、後からのリフォームでは解決しづらいケースもあるため、注意が必要です。

空室リスクや入居者トラブルの実態

賃貸部分の空室リスクや、家賃滞納・クレームなどのトラブルも後悔ポイントとして挙げられます。特に、入居者募集や管理業務を自主管理で負担したためにストレスを感じたという声は多いです。また、管理会社選びに失敗すると、対応の遅れやトラブル解決の長期化につながりやすくなります。

-

空室期間が長期化し、ローン返済が家計の負担となる

-

入居者の生活態度やマナーが悪く、近隣トラブルやクレーム対応に追われる

-

管理会社との連携がうまくいかず、空室対策や設備修理が後手に

これらのリスクを抑えるには、賃貸需要が高いエリアやおすすめの間取りで計画し、信頼できる管理会社を厳選することが重要です。

中古物件特有のリスクと価格トレンド

中古の賃貸併用住宅を選ぶ場合、建物の老朽化や修繕費用の増大、想定外の設備故障が起こりやすいのが特徴です。資産価値についても、新築時に比べて下落しやすく、将来的な売却時に価格が期待よりも伸びないケースがあります。

| リスク | 具体例 |

|---|---|

| 修繕費 | 外壁や水周りの改修で予想を超えるコスト負担が発生 |

| 資産価値の低下 | 築20年以上で立地や建物の市場価値が下がり売却しづらい |

| ローンや保険の制約 | 古い物件ではローン審査や保険加入条件が厳しくなる |

中古物件は価格面で割安感がある反面、事前の建物調査や将来の修繕計画を充分に練ることが必須です。また、東京都や世田谷区、神奈川県などエリアによる価格や需要の違いも丁寧にチェックしましょう。

賃貸併用住宅の購入や経営では、間取りや管理、資産価値、生活ストレスといった失敗事例やリアルな体験談を徹底的に確認し、後悔を未然に防ぐ準備が不可欠です。

賃貸併用住宅の検討に向いている人・向いていない人の特徴

賃貸併用住宅が合う人の条件

賃貸併用住宅は、安定した資産形成と自宅スペースを確保したい方に向いています。特に向いているのは、長期的な視点で収支計画を立てられる人です。また、日々の建物管理や入居対応をこなせる意識が不可欠です。金融機関との折衝や賃貸契約の知識も求められるため、自己管理に自信があるか、信頼できる管理会社へ任せる判断力を持つ方が最適です。以下の条件を満たす方が失敗しにくいといわれています。

-

将来を見据えた複数年の資金計画を立てられる方

-

日常的なメンテナンス・管理に積極的な方

-

家賃などの副収入を冷静に扱える方

-

地域の賃貸需要や不動産動向をリサーチできる方

-

住宅ローンや相続などの法的知識を持つ、または相談できる方

こうした条件を守れば、家賃収入の安定やローン返済負担の軽減といったメリットを享受しやすくなります。

避けるべき典型的な購入動機と失敗パターン

賃貸併用住宅の購入で失敗する多くのパターンは、動機が偏っていることにあります。よく見られるのは「節税対策」「家賃収入だけを目的」にした安易な決断です。下記は注意すべき失敗例です。

- 節税や相続税対策だけを見込んで購入

- 将来的な賃貸需要の調査を行わず、空室リスクの多い立地で建築

- 建物の管理や修繕に関心がなく、トラブルやクレームに対応できない

- 収入の変動を想定せず、ローン返済計画が甘い

- マンションやアパートのように簡単な運営をイメージしがち

このような偏った動機や計画不足により、十分な収益が得られず住宅ローン返済や維持費用に苦慮するケースが目立ちます。総合的な視点で自宅と賃貸部分の両方を見直すことが大切です。

体験談から見る「やめとけ」理由の本質

実際に「賃貸併用住宅はやめとけ」と語る体験談には、生活空間への配慮や賃貸経営のリアルな課題が隠れています。多くの場合、理想と現実のギャップが不安や後悔に直結します。主な理由は以下です。

- 生活リズムやプライバシーのストレス

入居者と自分の生活音・動線が重なり精神的な負担を感じる。

- 空室や家賃下落による収益悪化

10年後・20年後の需要変化に対応できず、長期的な安定収入が難しくなる。

- 管理コストや修繕積立金、想定外のトラブル増

管理会社への委託費、設備老朽化など、初期想定を超える費用負担が生じやすい。

- 地域や物件選びの失敗

中古やデザイナーズ物件でも、エリアの賃貸需要を誤ると経営が立ち行かなくなる。

事前に十分な情報収集・現地調査を行い、資金計画・管理体制を明確にしておくことが、後悔しないための重要なポイントです。

間取り設計と賃貸部分のプランニングで失敗しない秘訣

賃貸併用住宅を建てる際に最も重視すべきは間取り設計と賃貸部分のプランニングです。オーナーとして自宅の快適さを確保しながら、賃貸部分の住み心地や収益性にも配慮することが、失敗や後悔を防ぐカギとなります。賃貸エリアと自宅ゾーンをうまく分離設計し、生活のストレスや騒音トラブルを避ける工夫が求められます。下記の表は主なプラン検討の比較ポイントをまとめています。

| 比較項目 | オーナー重視型 | 賃貸重視型 | バランス型 |

|---|---|---|---|

| 生活動線 | 強く独立 | やや混在 | 適度に分離 |

| プライバシー | 高い | 標準 | 高め |

| 収益性 | 標準 | 高い | 標準~高い |

| 客層 | ファミリー向け | 単身者向け | 広いニーズに適応可能 |

しっかりとした比較と計画によって、想像以上の住みやすさや長期的な収益につながります。

プライバシー確保と生活リズム調整の工夫

賃貸併用住宅でよくある失敗の一つがプライバシーの問題です。自宅と賃貸部分の動線の交錯や、上下階での生活音がトラブルの原因になりがちです。解決策としては、

-

玄関や階段の独立設計

-

水回りやリビングの配置を工夫

-

防音建材の活用

といった点が挙げられます。

また、賃貸部分のターゲット層(単身者・ファミリー・高齢者など)の生活リズムも意識して設計することで、ストレスやクレームを抑えやすくなります。オーナーのライフスタイルを守りたい場合は、極力動線を分離し、外から見ても賃貸と自宅の戸別性を明確にすることがポイントです。

空室対策に効く設備・デザインのポイント

空室リスクを減らすには、入居者に選ばれる間取り・設備を備えることが重要です。人気の設備やデザイン傾向を次のようにまとめました。

-

オートロックやTVモニター付きインターホン

-

独立洗面台やシステムキッチンなど利便性重視の設備

-

収納力の高い間取りや可変性のある空間設計

-

インターネット無料や宅配ボックス

周辺の賃貸募集状況やハウスメーカーの賃貸併用住宅ランキング情報を事前にリサーチし、競争力のあるプランを目指しましょう。内見時の印象も重要なため、清潔感や外観デザインにも力を入れることが肝心です。初期費用をかけてでも魅力ある設備を導入することで、長期的に安定した収益を達成しやすくなります。

成功例・失敗例で具体的に学ぶ間取り比較

実際の体験談をもとにした間取り例の比較は非常に参考になります。下記は成功例・失敗例をもとにした主なチェックポイントです。

成功例で多いポイント

-

50坪〜60坪の敷地を活かした2階建てバランス間取り

-

オーナー・入居者双方の独立性が高い設計

-

管理会社と連携しやすいプラン

失敗例で多いポイント

-

賃貸部分に光が入りにくい・風通し悪い

-

駐車スペースやゴミ置き場の配置ミス

-

間取りにこだわりすぎてコストが過剰

間取りや設計の検討には、実際に中古の賃貸併用住宅の物件やブログを参考にし、経営面・快適性の両面でバランスを取ることが大切です。プロや経験者の具体的な実例を活用し、後悔のない計画を進めてください。

中古賃貸併用住宅購入で注意すべきポイントとローン審査の課題

中古物件の価格相場と立地の見極め方

中古賃貸併用住宅を選ぶ際、価格相場と立地の見極めが成功のカギとなります。築年数や物件エリアによって価格帯が大きく異なるため、賃貸収益とのバランスを確認することが重要です。例えば、東京都心や人気エリアの中古物件は、初期費用が高額になりがちですが、高い賃貸需要が見込めるため収益も安定しやすい傾向があります。一方、郊外や地方では購入費用を抑えられますが、賃貸部分の空室リスクに注意が必要です。

| エリア | 価格相場(築10年以内) | 賃貸需要傾向 |

|---|---|---|

| 東京23区 | 7,000万円〜1億円前後 | 非常に高い |

| 神奈川県主要都市 | 5,000万円〜9,000万円 | 高い |

| 地方都市 | 2,000万円〜5,000万円 | 地域差あり |

【ポイント】

-

築年数が浅いほどリフォーム費用を抑えやすい

-

最寄り駅からの距離や周辺環境も賃貸需要に直結

-

不動産サイトや周辺の家賃相場と比較するのがおすすめ

中古特有のトラブルとリフォームの必要性

中古賃貸併用住宅には構造上・設備上の劣化やトラブルが潜んでいる可能性が高く、入念な確認が欠かせません。とくに築20年以上の物件では、外壁や屋根、給排水管の老朽化、耐震性の不足、シロアリ被害などが見落とされやすくなります。過去の修繕履歴やメンテナンス記録、現状の設備機能は必ずチェックしましょう。必要に応じて、入居者にとって魅力的な設備や内装へのリフォームもコストに計上しておくと安心です。

-

確認すべきポイント

- 修繕履歴・リフォーム履歴の有無

- 給湯器・水回り・電気設備の年数と状態

- 建物の耐震診断書など安全性の根拠資料

- 賃貸部分と自宅部分の間取りの使いやすさ

- 予想されるリフォーム費用と賃貸成約への影響

物件見学時や引渡し前に専門家のインスペクションを活用することで、後のトラブルや予期せぬ出費を抑えることができます。

住宅ローン審査の通りやすさ・注意点

中古賃貸併用住宅の住宅ローン審査は、新築と比べて基準が厳しくなりやすい点に十分注意が必要です。金融機関によっては築年数や構造による評価減で借入希望額が下がることが多く、特に築30年以上の物件は融資条件が厳格です。また、自宅部分と賃貸部分の割合、土地の評価額、返済計画書の作成が審査の重要なポイントとなります。

| ローン審査で問われる主な項目 | 新築 | 中古 |

|---|---|---|

| 建物評価 | 高 | 低くなりやすい |

| 築年数 | 問われにくい | 厳しく確認される |

| リフォーム計画 | 追加評価 | 必須の場合あり |

審査に通りやすくするためのコツ

-

自己資金を多めに用意する

-

賃貸部分が過半を超えない物件を選択する

-

収支計画書をしっかり作成し、将来の返済能力を明示する

-

建物の安全性・耐震性を示す資料を提出する

慎重な物件選びと事前の情報収集により、リスクを回避しやすくなります。

収支計画と長期経営を見据えた後悔しない家賃収入管理

家賃設定の実例とリスク評価

賃貸併用住宅の家賃設定は将来の収益性と空室リスクに直接かかわる重要なポイントです。家賃を高く設定しすぎると空室リスクが上昇し、逆に低すぎると期待収入が減少します。住宅周辺の相場や入居者層のニーズを徹底調査し、ターゲット像に合わせた家賃水準を決めることが後悔しない管理のコツです。

実際、家賃設定の失敗で空室が続き「やめとけ」という声が生まれるケースがあります。賃貸部分の相場精査と競合比較を必ず行いましょう。家賃収入ブログや不動産実例サイトから成功例・失敗例を分析し、家賃設定の目安を把握しておくことも有効です。

| 家賃設定項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 周辺相場 | 近隣の賃貸物件家賃水準 設備・築年数による差 |

| ターゲット層 | ファミリー/単身向けなど、属性ごとのニーズ |

| 空室リスク | 集合住宅・小規模アパートとの競合 |

適切な家賃設定で安定した賃貸経営につなげてください。

メンテナンス費用や税金の見込みと管理

賃貸併用住宅を長く運用するうえでメンテナンス費用や各種税金の計画的な見積もりは不可欠です。修繕積立金や火災保険料、固定資産税は毎年負担するため、家賃収入の何割を積み立てに回すかを最初に決めておく必要があります。

長期的な運用では突発的な故障やリフォームにも備えた余裕資金の確保も重要です。たとえば築10年を目安に水回りや外壁のメンテナンス費用が発生しやすくなります。税金面では、賃貸部分が住宅ローン控除や減価償却の対象になるかも確認しましょう。

| 主な費用項目 | 目安金額または対応方法 |

|---|---|

| 修繕積立(年間) | 家賃収入の5%~10%程度を推奨 |

| 固定資産税・都市計画税 | 管轄自治体でシミュレーションが可能 |

| 火災・地震保険 | 補償内容・免責範囲を確認し、複数保険の比較 |

費用と税負担を把握することで黒字経営につなげましょう。

10年後・20年後のキャッシュフロー管理術

賃貸併用住宅の本質的な価値は10年後・20年後のキャッシュフロー安定性にあります。年月を経れば建物価値や賃貸需要も変化します。設備の老朽化による追加修繕や、入居者の入れ替わりといった中長期のリスクも見据えた上で、現実的なシミュレーションが必要です。

例えば10年後には家賃下落率や空室率を見込んだ資金計画を立てておくと安心です。20年後の売却や相続を見据えたローン残債と物件価値のバランスも定期的に見直しましょう。

| 時期 | チェック項目 |

|---|---|

| 10年後 | 家賃下落率、設備老朽化、ローン残債 |

| 20年後 | 大規模修繕、資産価値評価、売却または相続計画 |

中長期視点でのキャッシュフロー管理を徹底することで後悔のない賃貸住宅経営が目指せます。

ハウスメーカー・管理会社の選び方と比較で失敗を防ぐ

効率的なハウスメーカー比較ポイント

賃貸併用住宅で後悔しないためには、ハウスメーカー選びが極めて重要です。まず建築規模や実績を客観的に比較しましょう。実際に施工した賃貸併用物件数や各ハウスメーカーの口コミ評価を見ることで、納得の選定が可能になります。経営プランの充実度やアフターサービス、賃貸部分と自宅部分の間取り提案力にも注目してください。

- 施工実績が多いメーカーは、物件ごとの最適な間取りや防音対策で信頼されています。

- 口コミではトラブル対応やメンテナンス体制に差が表れやすいため、第三者の評価も意識的にチェックしましょう。

- 複数社から間取りプランや見積もりを取り寄せ比較検討を行うことで、価格やプランの違いを明確に把握できます。

下記の表で主な比較ポイントを確認しましょう。

| 比較項目 | チェック要素 |

|---|---|

| 施工実績 | 賃貸併用住宅の建築数、年間建築数 |

| 口コミ評価 | オーナー満足度、施工後のサポート |

| 経営プラン | 収益シミュレーション、入居需要調査 |

| 間取り提案力 | 防音性、プライバシー配慮、将来の資産価値 |

| アフターサービス | 定期点検、修繕・リフォーム対応 |

自分の希望条件と照らし合わせて、総合的に最適なメーカーを判断すると失敗リスクがぐっと減ります。

管理会社に委託する際の契約注意点

賃貸経営において管理会社の選定も重要なカギになります。手数料や契約内容をしっかり確認しないと、思わぬ後悔に繋がります。特に対応範囲やトラブル時のサポート体制、クレーム対応履歴など具体的な事例をもとに判断しましょう。

-

手数料は賃料の5%前後が一般的ですが、安さだけで決めず提供サービスの範囲や内容の確認が大切です。

-

入居者対応や空室対策、賃貸部分の家賃見直しなど、運用の柔軟性や提案力も重要な比較ポイントです。

-

管理会社と長期間信頼関係を構築することで、10年後・20年後も安定した賃貸経営が実現します。

注意すべき契約ポイントは下記の表で整理しています。

| 契約項目 | ポイント |

|---|---|

| 手数料 | 割合・内容 |

| 対応範囲 | 入居者トラブル、修繕、クレーム、空室対策 |

| サポート体制 | 24時間対応か、専門スタッフ在籍状況 |

| 家賃設定 | 適切な賃料の分析提案があるか |

| 更新・解約条件 | 柔軟な対応、オーナーへの説明責任 |

複数社との比較面談やネット上の体験談を活用し、失敗事例にも目を通すことが後悔を減らすポイントです。

体験談に見る成功と失敗の分かれ道

賃貸併用住宅での失敗事例は「ハウスメーカーや管理会社選び」が大きく影響しています。成功例では、初期段階から複数社比較と専門家相談を徹底し、収支プランや間取り、将来の売却までを見据えて着実に計画しています。

-

成功する人のポイント

- 実際に入居後の生活動線や賃貸需要をシミュレーションしたうえで物件プランを決定

- ハウスメーカーや管理会社の実績・口コミを徹底的にリサーチ

- 将来の家族構成や相続、20年後の活用方法も想定した経営計画を策定

-

失敗する人の特徴

- 契約を急ぎ過ぎて詳細な条件確認や比較を省略

- 手数料の安さだけにとらわれサービス品質を見落とす

- オーナーとしての知識不足からトラブル発生時の対応が後手に回る

体験談やブログを参考にする際も、具体的な事例や再検索ワードの「やめとけ」「危険」「罠」などで検討・確認することで、よりリアルな賃貸併用住宅の実態が把握できます。成功と失敗の分かれ道は、細部への配慮と事前の徹底した情報収集にあるといえるでしょう。

売却時の注意点と出口戦略で陥りがちな後悔を防ぐ方法

売却が難しくなる典型的なケース

賃貸併用住宅を売却する際に最も注意したいのは、「売却が想定どおりに進みにくいパターン」です。代表的な要因としては、以下のような点が挙げられます。

-

市場動向の変化により、購入希望者が減少

-

築年数の経過や資産価値の下落

-

間取りや立地が買い手側のニーズに合わず魅力が半減

-

賃貸部分に長期入居者がいる場合、住み替えや退去交渉が困難

-

老朽化やリフォームの必要性で査定額が下落

特に「賃貸併用住宅 やめとけ」などの口コミや体験談にも見られるように、売却時の出口戦略を見誤ると後悔や資金負担を招くリスクが高まります。将来的な市場価値や賃貸需要の推移にも目を向けて計画を立てることが不可欠です。

節税・相続・保険関係の最新注意点

売却や相続時には税金や保険についても慎重な判断が求められます。特に、賃貸併用住宅の特性上、税制や保険の適用範囲が個別ケースで異なることが多いです。

下記のテーブルで確認すべき主な項目を整理します。

| 注意点 | ポイント |

|---|---|

| 相続税 | 自宅部分・賃貸部分で評価額や課税範囲が異なる |

| 固定資産税 | 利用状況で課税評価が変動(自宅部分優遇の場合もあり) |

| 団体信用生命保険 | 住宅ローン部分への適用範囲・名義人変更時の条件に注意 |

| 火災・地震保険 | 住宅部分と賃貸部分の保険契約は分けて管理が必要 |

| 賃貸収入の税制 | 賃貸収入が増える場合は所得税課税への備えが必要 |

特に、団体信用生命保険は自宅部分のみの適用となるケースが多く、収支プランや相続の際にトラブルとなることもあります。専門家と連携しながら、事前に保険の適用範囲や最新の税制を調査して対策を講じておきましょう。

売却成功を目指すための具体的戦略紹介

賃貸併用住宅の売却で後悔しないためには、出口を想定した計画的な戦略が必要です。成功のポイントとして、以下のような施策がおすすめです。

- 現状の市場価格と需要を定期的にチェック

- 信頼性の高い不動産会社を複数比較し、査定や販売戦略を吟味

- 間取りや設備、外観を改善し資産価値の維持・向上に努める

- 賃貸需要の高いエリア・設備へ事前に投資する

- ローン返済計画を見直し、将来の売却タイミングに備える

- 売却時にかかる税金や諸費用もシミュレーションしておく

例えば、賃貸需要のある都市部や世田谷区・神奈川などの人気エリアでは、計画的なリフォームや賃料設定を行い、相場を意識した売却戦略が効果的です。間取りや賃貸部分を市場のニーズに合わせて柔軟にカスタマイズできれば、資産価値を最大化しやすくなります。

失敗を避けるためには、不動産投資や賃貸経営の成功例・失敗例も参考に、長期的な視点で出口戦略を練りましょう。

徹底チェック!安心して賃貸併用住宅を選ぶための最終確認リスト

立地・間取り・収支・管理に関する重要チェック項目

賃貸併用住宅を選ぶ際には、立地環境や間取り、長期収支計画、管理体制まで細かく検討することが不可欠です。見過ごしがちなリスクや失敗例を避けるため、以下のような基準を事前に確認してください。

| チェック項目 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 立地 | 賃貸需要、生活インフラ、駅までの距離 | 空室リスクや賃料下落に直結 |

| 間取り・設計 | 防音・プライバシー分離、玄関の位置、天井高など | 入居希望者の満足度に影響 |

| 収支計画 | 家賃設定、ローン返済、将来の修繕費 | 無理な返済は経営破綻の原因 |

| 管理・運用 | 管理会社委託、クレーム対応体制 | 自主管理は手間・トラブル増加 |

| 出口戦略・資産価値 | 売却時の需要、用途変更可否 | 将来的に売りにくい可能性がある |

特に見逃しやすいのが、間取りと管理会社の選定です。管理を任せる会社の実績やサポート内容を複数比較し、過去の失敗事例やオーナー体験談も参考にしましょう。

賃貸併用住宅購入に関するよくある質問をQ&A形式にて

Q:賃貸併用住宅のローン審査は通りにくいですか?

A:金融機関によって基準が異なりますが、住宅部分が50%以上の場合は住宅ローンが適用されるケースが多いです。事前に条件を確認し、複数社でシミュレーションしておきましょう。

Q:10年後・20年後も賃貸需要は続きますか?

A:人気エリアや交通の便が良い物件なら安定が見込めますが、人口動態や周辺の新築物件により変動します。都市部では特に立地選びが重要です。

Q:中古の賃貸併用住宅はおすすめですか?

A:中古は価格が抑えられる半面、修繕や設備更新費用が発生しやすくなります。築年数や過去の修繕実績、建物調査を必ず行い、リフォーム計画も立てておくと安心です。

Q:失敗しない家賃設定のコツは?

A:周辺の賃貸物件の家賃相場や設備をリサーチし、強みとなるポイントを明確にしましょう。初期設定で強気になりすぎると空室リスクが高まります。

Q:賃貸併用住宅のメリットとデメリットを教えてください。

A:メリットは住宅ローン返済に家賃収入を充てられる点と、節税効果が期待できる点です。その一方、入居者とのトラブルや管理コストの増加、資産価値下落リスクには十分な注意が必要です。

専門家コメント・公的データで信頼性強化

近年の不動産調査によれば、都市部の賃貸併用住宅は収益性や相続対策で注目されています。 専門家は「立地・管理会社の選定・長期シミュレーションの3点を最優先に」と推奨。2024年度における大手ハウスメーカーの調査では、「40坪~60坪で3階建ての間取りが人気」とのデータも出ています。

事前チェックリストを活用し、オーナー同士の体験談や信頼できる専門家のアドバイスを参考にしながら、計画的に進めることが後悔しない賃貸併用住宅選びの鍵です。